Mario Tesini, Lorenzo Zambernardi (a cura di), Quel che resta di Mao. Apogeo e rimozione di un mito occidentale, Le Monnier, Firenze 2018.

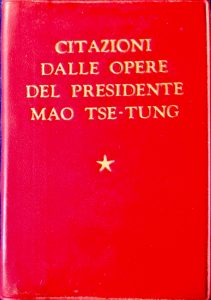

// Alla fine degli anni Sessanta del Novecento – intorno al Sessantotto, per intenderci – prima del riconoscimento diplomatico della Repubblica Popolare Cinese da parte italiana (6 novembre 1970) e dunque prima dell’insediamento delle rispettive ambasciate, nel cuore del quartiere Pinciano, a due passi dal Parco dei Daini, una anonima palazzina romana diventò meta di un vero e proprio pellegrinaggio. A piccoli gruppi, qualche solitario, i figli del “generone” – professionisti, alti dirigenti statali e parastatali, possidenti – bussavano alla porta della rappresentanza commerciale cinese. Con molta cortesia i funzionari, ormai avvezzi, consegnavano rapidamente ai questuanti in eskimo, talvolta in loden, una copia delle Citazioni delle opere del presidente Mao Tse-Tung, volgarmente chiamate Libretto rosso, diffuso nel corso dei decenni forse in oltre un miliardo di copie e tradotto in una cinquantina di lingue. Né mancavano, ad accompagnare il volumetto, almeno un paio di spille metalliche circolari con l’effige di Mao, da applicare ai soprabiti come reliquie.

A pochi anni dall’inizio della “rivoluzione culturale”, il mito del “grande timoniere” aveva attraversato il mondo ed era vicino al suo apogeo. Un mito durevole, in verità, che persiste anche dopo la sua morte, nel 1976, quando il carattere violentemente repressivo della “rivoluzione culturale” è ormai universalmente noto, anche senza la necessità della sconfessione formale che era toccata a Stalin in Unione Sovietica.

Sarebbe ingeneroso imputare al newyorkese di origini rutene Andy Warhol, la nascita e la persistenza del mito. Tutt’al più si può parlare di eterogenesi dei fini. Il geniale profeta della Pop Art, nel 1972, trattò l’immagine del leader comunista cinese come un semplice oggetto di consumo, perché tale era diventato, alla stessa stregua della Campbell’s Soup, di Marylin Monroe e di “Che” Guevara, parimenti oggetto di un mito nato in quegli anni, distinto da quello maoista per non essere stato – il medico argentino – a capo di una potenza politica mondiale.

Come è bene illustrato dai saggi che Mario Tesini e Lorenzo Zambernardi hanno raccolto in un volume che opportunamente ha colmato un vuoto storiografico, il mito di Mao nasce ben prima e incanta e forse illude in Occidente un’amplissima gamma di intellettuali alla ricerca di un modello culturale e sociale lontano dal liberalismo e dal capitalismo e non appiattito sul totalitarismo sovietico, in particolare dopo la denuncia dei crimini staliniani nel 1956. In qualche modo, quel mito, incarna – paradossalmente – il sogno di una società di uguali apparentemente priva di una forte guida autoritaria. Ed è durevole al punto che anche in anni recentissimi – come nota Giovanni Belardelli – <chi ricorda in particolare gli anni della Rivoluzione culturale continua ad attingere all’immagine circolante negli anni Sessanta in Occidente: cioè all’immagine, priva di riscontri nella realtà storica ma ciò nondimeno resistentissima, di una rivoluzione libertaria e non violenta, destinata più che obiettivi di tipo politico o sociale a rendere migliori gli esseri umani>.

Il mito coinvolse anche Hannah Arendt, che quando nel 1966 ripubblica Le origini del totalitarismo considera il comunismo cinese, al massimo, un regime semi-totalitario. Francesco Raschi nota come la Arendt osservi <che dopo l’iniziale spargimento di sangue, con conseguente eliminazione dell’opposizione politica, il terrore non si è “intensificato” come all’epoca di Stalin, così come non sono stati creati dei “nemici oggettivi” e non sono stati “apertamente compiuti, crimini”>. Per la Arendt è il nazionalismo innato del popolo cinese a limitare il totalitarismo. E d’altra parte Mao non sarebbe un <omicida per istinto> come Stalin ed Hitler.

Nella realtà, in quegli anni, le caratteristiche liberticide del comunismo cinese cominciavano a essere ben note, ma il mito in luogo di cadere permane e in qualche modo si rafforza, sostenuto dagli intellettuali all’epoca più influenti d’Europa, a cominciare daSimone de Beauvoire e Jean Paul Sartre, che nel 1972 avallava il maoismo sostenendo che <la violenza rivoluzionaria […] è immediatamente e profondamente morale>. Per non dire di Maria Antonietta Macciocchi, che pubblica nel 1971 Dalla Cina. Dopo la rivoluzione culturale, un ponderoso volume nel quale <dava mostra di un filomaoismo sconfinato>.

Perplessa e delusa dal comunismo sovietico, la sinistra culturale europea andava cercando nuovi modelli e li individuò in un comunismo cinese narrato come una soluzione dal volto umano. <La vita sociale cinese si poneva come il modello di un’umanità alternativa>, assicurava Umberto Eco nel 1971. <Mao – scriveva nel 1967 Alberto Moravia – non vuole il potere personale attraverso la violenza, come Stalin. Mao l’educatore, Mao il dialettico, vuole il potere ideologico attraverso la persuasione e l’educazione>. Come se il condizionamento pervasivo delle coscienze non fosse esso stesso una forma di violenza, alla quale peraltro si accompagnava la violenza in senso proprio.

Negli anni posteriori all’inizio della rivoluzione culturale cinese il mito di Mao e del suo comunismo “diverso” si diffonde rapidamente anche in Italia, ben oltre i confini in fondo angusti dei movimenti politici che a esso espressamente si richiamano, dal gruppo del Manifesto di Rossana Rossanda e Luigi Pintor all’Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti) di Aldo Brandirali, ai nazi-maoisti della Lotta di Popolo di Enzo Maria Dantini e Ugo Gaudenzi. In morte di Mao “il Manifesto” dedicò al “grande timoniere” questo lunghissimo titolo in prima pagina: <È morto il compagno Mao Tse-Tung. Ci ha insegnato che il comunismo è il radicale rovesciamento della storia fondata sull’egoismo e sullo sfruttamento. Per questo dalla Cina “arretrata” è partito il solo suggerimento adeguato per affrontare la crisi di civiltà dell’”avanzato” Occidente>. Nella stessa data del 10 settembre 1976 il neonato quotidiano scalfariano “la Repubblica” annunciava a caratteri cubitali che <È morto il grande Mao>. Lontano da suggestioni maoiste, “Lotta Continua” si atteneva a un più registrativo <Il compagno Mao Tse-Tung è morto”, sulla scia del quotidiano del Pci “l’Unità”, con il suo “È morto il compagno Mao Tse-Tung”.

Le “massime” di Mao cominciano tra gli anni Sessanta e Settanta a entrare nel lessico comune e vengono citate a più riprese anche da personalità politiche a posteriori inimmaginabili, come peresempio il socialista Giuliano Amato.

Ma il fenomeno – come si è detto – ha origine qualche lustro prima, con i “pellegrini politici”. Il primo viaggio di intellettuali con il consenso del governo italiano è dell’ottobre 1955. Ne derivò, l’anno successivo, come ricostruisce Cristina Baldassini, un corposo numero speciale della rivista di Pietro Calamandrei “Il Ponte” intitolato La Cina d’oggi. Nel suo contributo il giurista fiorentino di formazione azionista scrisse con afflato poetico che la festa nazionale del primo ottobre nella Repubblica Popolare non aveva <nulla che somigli[asse] alle funebri adunate totalitarie di nostra vecchia conoscenza: dinanzi alla Porta della Pace abbiamo visto passare per quattro ore di seguito non una sfilata di sudditi disciplinati, ma uno spontaneo rigoglio naturale di colori teneri e nuovi come quelli che si trovano solo dei fiori di campo… […] Quello non era un corteo comandato: era un canto, una danza, era una spontanea effusione di gioia collettiva: tutto un popolo in festa, lo sbocciare irresistibile, per legge di natura, di una nuova stagione>.

Ci si può chiedere come sia stato possibile che il mito abbia potuto nascere e svilupparsi in modo dirompente per alcuni decenni, salvo ripiegare – parzialmente – a partire dagli anni Ottanta. Se si può comprendere nel contesto della politica internazionale dei blocchi e della realpolitik di Kissinger che portò nel 1972 allo storico viaggio di Nixon a Pechino, è più difficile – certo, col senno del poi – capire un innamoramento collettivo così capace di travisare la realtà da coinvolgere, per dire, anche il presidente liberalconservatore francese Giscard d’Estaing. Un fenomeno diffuso e che, a parte la convinzione di Moravia di poter coglierela felicità dei cinesi non parlandoci, ma dallo sguardo, raggiunte vette di stupidità forse insuperabili. È il caso dello psichiatra italiano Giovanni Jervis, che sulla scia dell’argentino Gregorio Bermann, nel 1971 elogiò il testo cinese Fare affidamento sul pensiero di Mao Tsetung per guarire le malattie mentali. E il florilegio potrebbe continuare…

Il manifestarsi appieno della brutalità del totalitarismo sovietico spiega molto. Ma vi è un altro elemento, come suggerisce Giovanni Belardelli. Oltre alla suggestione suscitata all’orgoglioso riaffacciarsi con prepotenza sullo scenario mondiale di un paese poverissimo, va considerato che <la Cina assumeva nel 1955, con la conferenza di Bandung, una posizione di primo piano nell’ambito del movimento dei non allineati e del processo di decolonizzazione. E questo non poteva restare senza influenza su quegli intellettuali europei che provavano un senso di colpa per il passato coloniale dei loro paesi Inneggiare alla nuova Cina, magnificarne le conquiste sociali ottenute senza l’impegno – si diceva continuamente benché non se ne avessero le prove – di una violenza paragonabile a quella sovietica, era un modo per liberarsi dal peso del retaggio coloniale>.

Questa convincente spiegazione di una cecità trasversale non può tuttavia adattarsi al caso di Ugo Spirito, non trattato nel volume. Il filoso del problematicismo, dopo la seconda guerra mondiale, va in realtà cercando nuovi orizzonti. Anche lui è un “pellegrino politico”. È del 1956 il suo viaggio in Unione Sovietica e non ne trae sensazioni negative. Raggiunge la Cina nel 1960. Ne scaturiranno gli scritti sui comunismi sovietico e cinese poi raccolti in volume unico. Sul finire degli anni Settanta, in Memorie di un incosciente, così scrive di quelle esperienze: <Vidi gli uomini più rappresentativi della Cina, e mi incontrai finalmente con Mao. Il colloquio ebbe per me un’importanza fondamentale. L’impressione che ne ricevetti andò molto più lontano di ogni mia aspettativa. La sua grandezza mi apparve nella sua genuina profondità. Mao aveva dimensioni eccezionali. Guardandolo negli occhi, se ne aveva la sicurezza assoluta>. Per Spirito, ancora a distanza di decenni, pur con un acquisito distacco e con l’ammissione di non sapere <che cosa sia avvenuto in questo tempo>, il comunismo russo e cinese restano <lo spettacolo di una conquista assoluta che non potrà più ripetersi. Si tratta di un miliardo di uomini che hanno creduto alla nascita della verità>. La fascinazione dunque ci fu. Pari a quello di tanti intellettuali. Tra quelli più coinvolti, anche politicamente, solo Luigi Pintor ebbe a riconoscere nel 1999 che <fu un errore, una clamorosa scivolata, causata dalla necessità di sostituire quello (sovietico) con altri modelli internazionali. Restammo abbagliati dalle suggestioni della rivoluzione cinese, cui attribuimmo – sbagliando – valenze liberatrici>. Una onestà intellettuale, sia pur tardiva, che va riconosciuta al vecchio agitatore comunista. Una onestà che è mancata a una miriade di esaltatori del “grande timoniere”.

Gianni Scipione Rossi

Il testo completo di note in “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, n. 1, 2019 (nuova serie), XXXI