di Giuseppe Parlato

Primo Siena

//La cultura cattolica di destra è rappresentata, nell’Archivio della Fondazione Spirito – De Felice, da alcuni fondi archivistici di intellettuali e politici che, pur collocandosi rigorosamente a destra, ebbero matrici, collegamenti e relazioni con il mondo cattolico. In alcuni casi, tali relazioni furono prevalenti e si può parlare di intellettuali cattolici senza problemi, come Attilio Mordini, Primo Siena; in altri casi la figura intellettuale di alcuni personaggi è talmente composita – è il caso di Giano Accame o di Emilio Cavaterra – da non potersi utilizzare tale definizione. In altri casi ancora, si tratta di politici di formazione sicuramente cattolica ma nei quali l’attività politica ha sovrastato il dato meramente religioso: è il caso di Vanni Teodorani, di Nino Tripodi e di Gaetano Rasi.

Tuttavia, nei fondi archivistici dei personaggi citati è possibile rintracciare fili conduttori di carattere culturale che richiamano legami e comportamenti politici in linea con il pensiero cattolico. Da aggiungere poi un fondo relativo a un centro culturale come l’Inspe (Istituto nazionale di studi politici ed economici), fondato nel 1959 da Nino Tripodi.

A questi elementi di carattere archivistico, non si può non ricordare che la Biblioteca della Fondazione conserva alcune riviste che sono estremamente utili per disegnare il percorso del rapporto tra cattolicesimo politico e destra italiana, soprattutto negli anni che vanno dal 1952 al 1976: mi riferisco a «Cantiere» di Primo Siena, «Carattere» di Primo Siena e Gaetano Rasi, «Idea» di padre Raimondo Spiazzi, «Rivista Romana» di Vanni Teodorani, «Il Conciliatore», «il Borghese», «Italia settimanale», la «Voce della Giustizia» del giudice Giovanni Durando, «Prospettive nel mondo», «Alleanza italiana» di Mario Eichberg e Carlo d’Agostino, soltanto per citarne alcune.

Il mondo cattolico di destra e nella destra è stato studiato, con risultati molto stimolanti e condivisibili, da Giovanni Tassani in diverse opere, la prima delle quali fu una sorta di libro pilota sull’argomento, La cultura politica della destra cattolica. Non si tratta, come si è detto, di un mondo omogeneo ma di un mondo che si riconosce in alcuni punti di cui si parlerà appresso. Esso “confina” a destra con il tradizionalismo cattolico, che nella destra italiana (e non solo italiana) spesso si manifesta in chiave neoborbonica e antiunitaria, differenziandosi non poco dal tradizionale spirito nazionale (e nazionalista) della destra: il riferimento d’obbligo è Silvio Vitale, esponente di primo piano del Msi partenopeo e fondatore e direttore per decenni de «L’Alfiere», organo dei filo borbonici napoletani; altro riferimento è il toscano Pucci Cipriani, autore de L’altra Toscana, fautore dei Lorena.

A sinistra, invece, questa linea confina con le posizioni di Massi, cattolico e docente alla Università cattolica di Milano, il quale non solo rifiuta la definizione di “destra” per sé e per il Msi (tanto da abbandonarlo nel 1956) ma addirittura si ritrova in sintonia con il filone del mondo cattolico democratico e con Romolo Murri, fondatore della Democrazia Cristiana di fine Ottocento, scomunicato e infine fascista.

La corrispondenza di Accame con Primo Siena, con Piero Buscaroli e con Sigfrido Bartolini, solo per citare i più significativi, la corrispondenza di Siena con Melchionda, così come gli appunti e le riflessioni di Mordini, o le relazioni ai convegni dell’Inspe offrono un quadro valoriale significativo soprattutto perché non necessariamente legato alle vicende politiche del Msi. I valori di riferimento sono sicuramente il nazionalismo, con una forte venatura in chiave europea, un originale anticlericalismo cattolico, alla Mordini per intenderci, erede di quel cattolicesimo non guelfo ma ghibellino che ha sempre informato la destra italiana anche prima del fascismo (si pensi alle posizioni del nazionalismo italiano del primo Novecento), e infine un gentilianesimo, per molti il punto d’approdo dopo un periodo di militanza culturale evoliana (come per Rasi) o punto d’incontro fra due tradizionalismi, come per Siena e Melchionda.

Venendo a tempi più recenti, si sente profonda la lettura di Augusto Del Noce, non tanto per la interpretazione del fascismo (sulla quale il filosofo torinese influì più su Renzo De Felice che sulla destra politica), quanto per la visione di una storia d’Italia fortemente segnata dalla secolarizzazione e dalla progressiva perdita del sacro anche in campo politico. In questo senso, la triangolazione Accame – Del Noce – Baget Bozzo offre spunti di riflessione non di poco momento, da Genova ’60 fino all’esperienza di «Prospettive nel mondo» e di Comunione e Liberazione nella metà degli anni Settanta.

E’ il periodo storico nel quale si viene formando, a livello identitario, la destra cattolica contro lo spirito del Concilio Vaticano II e soprattutto contro la teologia della liberazione. In questo senso, «il Borghese» e «Il Conciliatore» rappresentano bene i punti avanzati di una polemica che cerca di recuperare da un lato l’identità politica della destra cattolica e dall’altro i motivi di una rottura verso la chiesa post-pacelliana nella quale si distingue, fra gli altri, la penna di Emilio Cavaterra, “Lo Svizzero” del giornale di Mario Tedeschi.

Le analisi politiche e storiche della destra italiana negli anni Settanta hanno in genere trascurato il problema dei cattolici, soffermandosi soprattutto sull’ambiente rivoluzionario, da Ordine Nuovo agli altri movimenti dell’eversione di destra. Questo interesse verso l’evolismo applicato allaprogettualità rivoluzionaria della destra ha offerto della destra stessa una immagine distorta. Da parte degli studiosi che dalla destra provengono (si pensi agli ottimi lavori di Rao, ad esempio) l’interesse verso la componente evoliana offre la possibilità di dimostrare che il neofascismo non era conservatore o reazionario ma anzi previde crisi e difficoltà in merito alla rappresentanza politica quando altri mostravano di aderirvi. Per chi invece alla destra non appartiene e anzi ha come riferimenti culturali modelli opposti, occuparsi della componente rivoluzionaria e cioè dei “veri fascisti” offre la possibilità di dimostrare la distanza siderale fra il neofascismo e il sistema democratico e quindi permette la condanna morale prima che politica della destra nel suo insieme.

Luigi Gedda

In realtà, l’analisi di questi materiali, certamente discontinui e bisognosi di ulteriori, seri approfondimenti in settori più propriamente cattolici (mi riferisco ad esempio alle carte di Luigi Gedda), potrebbe rappresentare una pista di ricerca in buona misura inedita: al di là dei già citati studi di Tassani e di quelli di Riccardi sul partito romano, infatti, manca a tutt’oggi l’analisi dei rapporti fra mondo cattolico e destra italiana.

A ben vedere, il momento in cui il Msi ha avuto la possibilità di esprimere un abbozzo di strategia politica è stato dopo la fine della prima segreteria Almirante (gennaio 1950), allorché De Marsanich e Michelini (con l’aiuto di De Marzio e di Tripodi) impostarono una linea che privilegiava proprio l’elemento cattolico. Si trattava di allargare il partito dai reduci della Rsi alla grande massa cattolica che si sentiva poco (sempre meno) rappresentata dalla Dc. Emerse così la possibilità di formulare una strategia che, senza perdere di vista l’identità dettata in qualche modo dal fascismo e dal suo modello, potesse realizzare l’ossimoro: essere fascisti in democrazia.

Si è trattato di una strategia che durò dal 1950 al 1976, concludendosi definitivamente con la scissione di Democrazia Nazionale, e cioè per 26 dei 49 anni della storia del Msi e cioè per più della metà della sua vicenda politica.

Ernesto De Marzio

La destra cattolica divenne così il veicolo culturale di tale modello politico: se pensiamo ai Centri di vita italiana di De Marzio e al già citato Inspe vediamo che la linea culturale che Micheliniimpresse al partito fu quella della vicinanza al mondo cattolici. Al congresso milanese del 1956, Michelini esordì affermando che il Msi era un partito di cattolici e i rautiani di Ordine Nuovo, evoliani e pagani, se ne adontarono, per poi uscire subito dopo quel congresso. Attorno a De Marzio si venne formando un gruppo di giovani che poi ebbe notevole importanza nel partito: Fausto Gianfranceschi, Giano Accame, suo cugino Franco, Piero Vassallo, Sergio Pessot, Gianfranco Legitimo, Fausto Belfiori, Enzo Erra, Carlo Casalena, Gaetano Rasi, Francesco Zusich. Essi affinarono la posizione culturale del Msi e dei suoi organismi giovanili e sindacali sottolineando le vicinanze fra il pensiero del Msi e la dottrina sociale della Chiesa. Il corporativismo cattolico, la partecipazione agli utili e alla gestione delle imprese erano temi fascisti, anzi erano i cavalli di battaglia della “sinistra” socializzatrice dei Massi e dei Palamenghi Crispi; ma fu messo in evidenza che proprio i cattolici alla Toniolo erano stati i primi a parlarne. E ciò per dimostrare, da parte degli intellettuali della destra vicini al mondo cattolico, che la dottrina sociale dei Papi era la meno distante dal corporativismo fascista.

Insomma, quella che era stata interpretata dagli ambienti nostalgici e identitari del partito come un progressivo scivolamento verso la Dc era in realtà la preparazione di una soluzione politica diversa dall’irrigidimento e dalla trascurabilità politica, che prevedeva la nascita di un secondo partito cattolico, posizionato decisamente a destra.

Ciò sarebbe dovuto avvenire allorché la tensione fra destra e sinistra Dc si fosse fatta insostenibile. I contatti tra Gedda e ambienti del Msi (Vanni Teodorani e Michelini fra tutti) stavano a dimostrare l’attenzione del presidente dell’Azione Cattolica e dei Comitati Civici alla evoluzione del Msi da partito di mera testimonianza a partito attivo politicamente e determinante anche dal punto di vista parlamentare.

Dal punto di vista storico sono molti gli interrogativi che queste carte potrebbero aiutare a risolvere. Ad esempio capire quale sia stato in tutto questo il ruolo svolto dal card. Siri, arcivescovo di Genova, sul quale la letteratura storica oggi tende a sorvolare gli aspetti prettamente politici, preferendo concentrarsi su quelli pastorali e spirituali. La medesima operazione si sta facendo su Gedda e tutto questo rende la ricostruzione un poco sospetta. Secondo alcune ricostruzioni da parte della destra, si cerca, comprensibilmente, di coinvolgere in alcuni eventi dell’immediato dopoguerra anche il cardinale di Genova: probabilmente esiste la possibilità di una interpretazione più articolata che, pur nella evidente differenza delle finalità, possa ammettere contiguità e contatti fra la destra e il mondo cattolico soprattutto di curia. Andrebbero verificati i contatti dell’ambiente missino o comunque della destra culturale con i già citati Gedda e Siri, ma anche con il card. Micara, con padre Spiazzi, della cui simpatia verso la destra non dovrebbero esserci dubbi, e con Francesco Leoni, uomo di fiducia del card. Ottaviani, il cui archivio è ancora da analizzare e sul quale non esiste alcuno studio.

I momenti caldi di questo percorso sono sicuramente l’Operazione Sturzo (1952), nella quale l’uomo vero di riferimento fu Gedda e Sturzo rimase pochi giorni al vertice dell’operazione – dandole anche il nome – il tempo necessario per comprenderne l’impossibilità; poi vi furono i governi nei quali il Msi ebbe comunque un ruolo politico (Pella 1953-54, Zoli 1957-58, Segni 1959-60, Tambroni 1960); quindi la segreteria democristiana di Moro, con le maggiori possibilità che si venissero a creare le condizioni per la nascita del secondo partito cattolico. Infine i fatti di Genova del 1960 che sembrarono chiudere tale esperimento. In realtà non fu così perché da parte missina e da parte degli ambienti moderati cattolici si riteneva che l’apertura a sinistra preludesse a un irrigidimento del Vaticano che non ci fu.

La morte di Pio XII fece vanificare il piano del vertice missino e con Giovanni XXIII venne meno anche l’opposizione a un governo aperto ai socialisti; il che fece naufragare le prospettive missine. Ma a dimostrazione che questa linea era probabilmente l’unica percorribile, essa fu perseguita anche oltre la scomparsa del segretario che l’aveva inventata e cioè Michelini. Con Almirante, in maniera meno coerente e più spregiudicata, in qualche modo fu mantenuta, come la creazione della Destra nazionale nel 1973, la campagna referendaria contro il divorzio del 1974 e infine la Costituente di destra del 1975 stettero a dimostrare.

Da questo punto di vista la figura di Primo Siena è fondamentale per rispondere a una domanda di fondo. L’apertura ai cattolici e la costruzione di una strategia filocattollica nel Msi rispondeva a una esigenza meramente pragmatica, era frutto di una semplice logica dell’inserimento (come si è spesso sostenuto) o rispondeva invece anche a una esigenza di carattere culturale?

Sappiamo che nel Msi il rapporto, per dirla alla marxista, tra teoria e prassi è tra i meno coerenti che esistano nella storia dei partiti della prima Repubblica. Il messaggio culturale che il Msi presentava era quanto di meno legato alla realtà di un partito che sedeva in Parlamento e che contribuiva a elaborare le leggi. Il bagaglio culturale del partito andava da Gentile a Evola, da Prezzolini a Bottai, dal sindacalismo rivoluzionario al conservatorismo liberale, dalla reazione controrivoluzionaria al socialismo in chiave nazionalista.

Ma tra il 1952 e il 1960 si assiste a un tentativo di riepilogare e definire meglio non solo l’offerta politica del Msi, ma anche quella culturale. I due piani, in questo caso, s’intrecciano: la linea politica di Michelini impone, in qualche modo, alla sinistra di Pettinato e Pini, nonché a quella di Massi, l’uscita dal partito, anche se in tempi diversi; allo stesso modo, il congresso di Milano impone a Rauti e al gruppo di Ordine Nuovo l’abbandono del partito. Non si tratta solo di correnti politiche che abbandonano la casa madre ma di due modi di intendere il partito incompatibili con la linea del segretario. Da un lato viene abbandonata l’idea che il Msi possa arroccarsi nel binomio nostalgia-terzaforzismo, che è quella dei socializzatori della sinistra, che si rifà alla Rsi e vede equidistanti Usa e Urss; dall’altro, viene esclusa l’idea che il Msi possa, culturalmente più che politicamente, inseguire il mondo di Evola, il tradizionalismo antimoderno, il rifiuto di una visione storica in divenire, in nome della Tradizione che rassicura nella sua fissità e immobilità .

Quale allora l’alternativa? Occorre tornare alla figura di Primo Siena che, in anticipo su altri, colse la necessità di una precisazione culturale rigorosa e senza equivoci. Già nel volume Le alienazioni del secolo, uscito nel 1959 e che aveva ottenuto significativamente il premio “Angelicum” dueanni prima (quando il volume era ancora solo un saggio) dato all’autore da una giuria presieduta dal filosofo cattolico Guido Manacorda e composta da altri filosofi cattolici di altissimo livello come Michele Federico Sciacca e Marino Gentile, dal traduttore di Eliot e Shakespeare Alfredo Orbetello e dal teologo padre Raimondo Spiazzi.

Nel volume Siena affrontava sistematicamente le tre alienazioni contemporanee (quella laicista, quella liberale e quella marxista) e la «perennità dei valori cristiani» all’interno dei quali vedeva sostenuta, dalla dottrina sociale della Chiesa quel solidarismo cristiano che poteva rappresentare una alternativa anche a livello politico. Contestando Mounier e il progressismo cattolico, Siena si collocava in una posizione di forte sintonia con la sociologia cattolica (qualche anno più tardi, Legitimo individuava in de Maistre, Taparelli d’Azeglio e Toniolo i sociologi cattolici italiani più significativi per un impegno di carattere politico) e sosteneva che l’espressione cattolicesimo sociale fosse una tautologia, non potendosi ammettere un cattolicesimo non sociale.

E’ significativo che Siena ricordi il convegno nazionale dei giovani universitari di destra, tenutosi a Firenze nel novembre 1957 sul tema “La scelta dei Cattolici”: vi parteciparono diversi intellettuali di area, a cominciare dallo stesso Primo Siena e da Attilio Mordini, e fu presieduto da P. Agostino di Cristo Re, al secolo Umberto Visetti, già valoroso ufficiale della seconda guerra mondiale, medaglia d’oro, poi diventato monaco agostiniano.

Un quadro complessivo di questo percorso – e del quale esiste puntuale riscontro fra le carte – è il volume di Siena, Incontri nella terra di mezzo, che costituisce una rassegna dei contatti, dei riferimenti culturali di questa area politica: ne emerge un quadro estremamente ricco con richiami a maestri e amici come Giovanni Gentile, Marino Gentile, Julius Evola, Guido Manacorda, Silvano Panunzio, Michele Feederico Sciacca, Vintila Horia, Russel Kirk, Giovanni Papini, Attilio Mordini, Ferdinando Tirinnanzi, Romano Guardini, Emilio Bodrero, Charles Maurras e carlo Alberto Disandro.

In questo quadro si inseriva il recupero del concetto di democrazia, che costituiva il vero elemento politico qualificante di questo gruppo. Rispetto al nostalgismo dei socializzatori e all’altrove evoliano dei rautiani, il concetto di democrazia desunto dal solidarismo cristiano rappresentava il vero quid novi in campo neofascista. Si trattava – Siena lo aveva spiegato più volte – di una concezione che vedeva la democrazia come metodo non come fine assoluto; in questo larga parte del mondo cattolico moderato si ritrovava. Si trattava di una concezione organica della democrazia che partiva dalla contestazione del principio illuminista della mera rappresentanza politica sulla base delle posizioni ideologiche dell’elettore. A questa visione Siena contrapponeva la rappresentanza duplice, politica e professionale, nella quale tutte le dimensioni del reale fossero rappresentate. Era evidente l’assonanza con analoghe esperienze iberiche, in particolare nel Portogallo di Salazar, che fu per molta cultura cattolica di destra un modello di riferimento per certi versi ancora più indicativo dello stesso fascismo. Ed è molto significativo che Siena individui questa evoluzione nell’arco del fascismo tale da comprendere anche la Repubblica sociale, che Siena vede, in alcuni personaggi che ne fecero parte, avviata verso una concezione pluralistica e non più totalitaria.

Su questa linea, che Malagodi e Togliatti, da punti di vista poi non così differenti, definirono clericofascismo, si ritrovarono, alla fine degli anni Cinquanta Gedda, Siri, Baget Bozzo, Teodorani e lo stesso Michelini. Fu questo cattolicesimo nazionale, solidarista e anticomunista, democratico efondato sui corpi sociali intermedi, di destra ma anticapitalista, conservatore e nettamente ostile a simpatie o condiscendenze naziste o razziste, contro il quale si schierarono quasi tutte le forze politiche a Genova per impedire formalmente il congresso del Msi nel quale Michelini avrebbe annunciato una trasformazione significativa del partito, ma in realtà per impedire che prendesse piede ulteriormente un governo Tambroni che di questo cattolicesimo nazionale – lui, esponente non a caso della sinistra Dc – finiva col diventare la sintesi e la legittimazione.

Su questa linea, che Malagodi e Togliatti, da punti di vista poi non così differenti, definirono clericofascismo, si ritrovarono, alla fine degli anni Cinquanta Gedda, Siri, Baget Bozzo, Teodorani e lo stesso Michelini. Fu questo cattolicesimo nazionale, solidarista e anticomunista, democratico efondato sui corpi sociali intermedi, di destra ma anticapitalista, conservatore e nettamente ostile a simpatie o condiscendenze naziste o razziste, contro il quale si schierarono quasi tutte le forze politiche a Genova per impedire formalmente il congresso del Msi nel quale Michelini avrebbe annunciato una trasformazione significativa del partito, ma in realtà per impedire che prendesse piede ulteriormente un governo Tambroni che di questo cattolicesimo nazionale – lui, esponente non a caso della sinistra Dc – finiva col diventare la sintesi e la legittimazione.

Una linea, questa, destinata come si è detto a proseguire nel tempo: nelle carte di Siena vi è un importante appunto relativo al Convegno corporativo che si tenne, su iniziativa di Michelini, ad Arezzo nel maggio 1967. Ci pare opportuno riportarlo come memoria perché dà conto della linea politica che in quel momento il Msi stava perseguendo.

Il convegno, presieduto dall’on. Franco Franchi in rappresentanza dell’on. Michelini, si svolse su cinque relazioni, coronate da un interessante dibattito seguito da un pubblico qualificato. La prima relazione incentrata sul tema “La Carta del Lavoro e lo Stato Corporativo” fu svolta dal Dr. Diano Brocchi, il quale sviluppò un’ampia analisi della genesi della Carta del Lavoro, mettendone in evidenza i punti salienti sui quali venne costituendosi lo Stato Corporativo quale profonda trasformazione sociopolitica della società nazionale.

Il Dr. Ugo Clavenzani, antico sindacalista corridoniano, trattò successivamente della “socializzazione” considerandola un naturale sviluppo della Carta del Lavoro nel processo di superamento della lotta di classe apportatrice di odio e di scompiglio sociale; superamento che nella partecipazione dei lavoratori al processo produttivo sigilla il traguardo istituzionale della collaborazione sociale.

L’on Achille Cruciani trattò dell’azione parlamentare condotta dal Msi per l’attuazione degli articoli della Costituzione italiana rimasti ostinatamente lettera morta, per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, per il miglioramento della previsione sociale e contro il blocco delle retribuzioni.

L’On Franco Franchi, portando a testimonianza una serie di scritti e documenti, rilevava come la Carta del Lavoro contenga delle indicazioni di mirabile vitalità ed attualità, tuttora idonee a risolvere molti problemi determinati dalla crisi della società moderna.

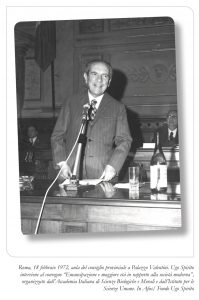

Fu poi la volta della relazione svolta dal prof. Primo Siena sul tema “Corporativismo e libertà: verso un nuovo tipo di rappresentanza”. Prendendo in esame i falsi assiomi del democratismo, Siena appoggiandosi sulle testimonianza di intellettuali insospettabili di “lesa democrazia” quali Benedetto Croce, Salvador de Madariaga, Simone Weil, Walter Lippmann,rilevava maliziosamente la separazione di fatto tra le libertà concrete e la democrazia illuminista fondata sul sofisma della “volontà generale”; la quale, monopolizzata dai partiti, ha preso in ostaggio la libertà dei cittadini-produttori trasformando lo Stato democratico moderno in un “tiranno senza volto” secondo la denuncia del costituzionalista Giuseppe Maranini, dove lo statalismo diventa la caricatura dello Stato. Avvertendo che l’immoralismo dei sistemi politici vigenti deriva dai filosofemi di Rousseau, perché la partitocrazia devasta come un tumore maligno i tessuti organici della società e dello Stato, il relatore sosteneva: «Oggi è necessario partire dalla libertà per avviare il processo di rinnovamento dello Stato e dell’ordine civile», e proseguiva affermando: «La rappresentanza corporativa è l’alternativa che la libertà nell’ordine oppone al tirannico regime fondato sulle oligarchie di partito e sulla entocrazia (cioè sulla giungla degli enti di sottogoverno infeudati ai partiti e che vivono parassitariamente sulla comunità nazionale)». Di conseguenza, il metodo elettorale (oggi basato sul “principio del numero”) andava riorientato verso il criterio della competenza (cioè il “principio del meglio”). Il che, sottolineava il relatore, non significava contravvenire al principio del suffragio universale del voto a tutti., ma mediante l’adozione del voto plurimo da esercitare sia in sede politica che sindacale, ci si avvierebbe verso quella rappresentanza organica che, poco a poco, potrebbe sottrarre ai partiti il monopolio della rappresentanza, restituendoli al ruolo di stimolatori del pubblico dibattito politico.

Qual era la novità di tale intervento? Essa era nel fare del tema della libertà – fino ad allora abbastanza trascurato nel dibattito interno del popolo missino – l’argomento principe della proposta alternativa rappresentata dal Msi, dimostrando, così, di mantenere su un terreno di permanente attualità il suo impegno costituente: non rinnegare, ma non restaurare.

Il convegno veniva chiuso da Augusto De Marsanich, presidente del Msi, il quale illustrò i principi economici e sociali dell’ordinamento corporativo, saldamente ancorato alla parità dei fattori della produzione, sulla giustizia ed equità nei rappporti di lavoro scaturenti dalla volontà delle parti sociali, sull’autogoverno delle categorie socioeconomiche, sulla rappresentanza organica scaturita dalla volontà effettiva di tutte le forze vive della nazione.

L’Italia, con la Carta del Lavoro, nel 1927 si era spinta molto in avanti sulla via dell’evoluzione sociale avviando un rinnovamento della società e dello Stato, di cui la dittatura era stata solo un capitolo irripetibile, essendo legato storicamente all’autobiografia politica di Mussolini; rinnovamento che meritava profonda attenzione da parte di chi, rifiutando desueti nostalgismi, intendeva trarre dal passato elementi di giudizio ed indicazioni positive da proiettare nel futuro.

Come si può vedere, il programma e la prospettiva del Msi erano, alla fine degli anni ’60, assolutamente legati alla condivisione dei un metodo democratico e al superamento – difficile e faticoso – del bagaglio fascista, a cominciare dalla dittatura, per finire con lo Stato etico. Riteniamo che lo studio di queste carte possa aprire nuovi e innovativi scenari alla ricerca storica, scopo questo precipuo del lavoro che la Fondazione Spirito – De Felice va svolgendo da diverso tempo non soltanto nell’ambiente accademico.

Relazione al convegno “Le culture politiche nell’archivio della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice”, svoltosi nella sede della Fondazione, in Roma, il 15 dicembre 2017.

Il testo completo di apparato di note e bibliografia è disponibile in “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, a. 2018, XXX, pp. 153-164.

<

< Solo nel

Solo nel