È disponibile nelle librerie tradizionali e online l’inedito di Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione, a cura e con introduzione di Gianni Scipione Rossi e con una postfazione di Hervé A. Cavallera.

È disponibile nelle librerie tradizionali e online l’inedito di Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione, a cura e con introduzione di Gianni Scipione Rossi e con una postfazione di Hervé A. Cavallera.

Come sarebbe oggi l’Iran se quaranta anni fa, nel gennaio del 1979, lo Scia’ Mohammad Reza Pahlavi non fosse stato costretto all’esilio e non avesse vinto la rivoluzione islamica degli ayatollah? E quali sarebbero stati gli equilibri nella cruciale area geopolitica mediorientale? Domande senza risposta certa, naturalmente.

È invece oggi possibile sapere come Ugo Spirito avrebbe voluto che fosse, consapevole che il regime di Pahlavi non sarebbe potuto durare senza superare la lunga fase della tecnocrazia autoritaria.

Il libro

Negli ultimi mesi di una vita segnata da una speculazione che tende a inverarsi nell’azione politica, Ugo Spirito ha lavorato a un volume sull’Iran governato da Mohammad Reza Pahlavi. Un libro rimasto inedito nella sua stesura integrale e oggetto, in tempi diversi, di manipolazioni e censure, Conservato nel suo archivio privato, a quarant’anni di distanza il testo appare per la prima volta nella sua versione originale, che rivela il reale pensiero del filosofo.

Lo sforzo compiuto da Spirito è stato volto, nell’autunno del 1978, a comprendere e illustrare criticamente le linee guida della “rivoluzione bianca” dello Scià – avviata nel 1963 – inquadrandole nella storia della Persia e valutandone le possibili evoluzioni, mentre il Paese era sconvolto dalle proteste di piazza sfociate nel 1979 nella rivoluzione islamica guidata dall’ayatollah Khomeyni.

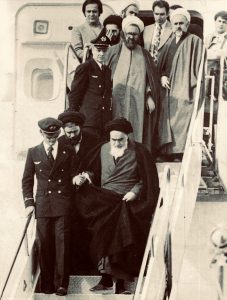

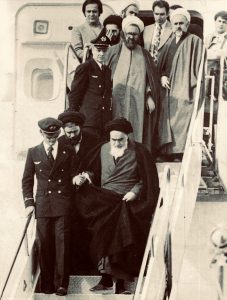

1 febbraio 1979: Khomeyni

sbarca a Teheran

16 gennaio 1979: Reza Pahlavi

e Farah Diba lasciano Teheran

Lo Scià appare a Ugo Spirito come un sovrano illuminato e ne valuta positivamente il sogno di trasformare l’Iran in una sorta di Città del Sole, nella quale regnino l’armonia e la collaborazione tra le classi sociali, nella prospettiva di un intenso sviluppo industriale. Una “città” laica, in cui non vi siano più sfruttatori e sfruttati, ricchi e poveri, proprietari e servi, secondo la tradizione socialista dalla quale, secondo Spirito, lo Scià ha tratto ispirazione per tracciare una “terza via” tra liberismo e comunismo. Per quanto illuminato, Spirito giudica il regime iraniano un dispotismo dittatoriale, errato sul piano teorico e fatalmente destinato a terminare con la scomparsa del suo protagonista.

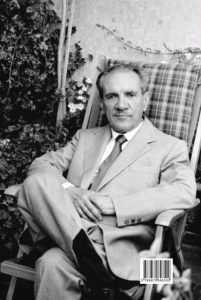

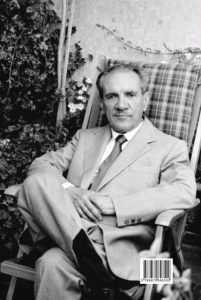

La IV di copertina: Spirito

nella residenza estiva di Todi

Ugo Spirito (Arezzo 1896 – Roma 1979), è stato uno dei maggiori filosofi italiani del Novecento. Ha insegnato nelle università di Pisa, Messina, Genova e Roma. Accademico linceo, allievo di Giovanni Gentile, fu teorico del corporativismo ed elaborò il problematicismo.

Tra le sue opere: I fondamenti dell’economia corporativa (1932); La vita come ricerca (1937); La vita come arte (1941); Il problematicismo (1948); La vita come amore (1953); Dal mito alla scienza (1966); Memorie di un incosciente (1977).

Gianni Scipione Rossi è direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo. È vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Tra i suoi libri: Lo “squalo” e le leggi razziali (2017); Storia di Alice (2010); Il razzista totalitario (2007); Mussolini e il diplomatico (2005).

Hervé A. Cavallera, già Professore ordinario di Storia della Pedagogia, è Professore onorario nell’Università del Salento. Ha curato le Opere complete di Giovanni Gentile.

Rassegna stampa

Rai GrParlamento

Intervista di Carlo Albertazzi

Radio Radicale

Intervista di Giuseppe Di Leo

Adnkronos

https://www.adnkronos.com/cultura/2019/09/12/dopo-caso-blue-girl-esce-rivoluzione-bianca-dello-scia-ugo-spirito_6wuQDRXxpj9sHc0SsLzmtL.html?fbclid=IwAR0aXaG5vIEo6W4a4aSY1qnC2–Mm_AaeRaM8JMuvIsYFDZxzWcMV8BECAc

Giustizia e Investigazione

http://www.giustiziaeinvestigazione.com/ugo-spirito-e-la-rivoluzione-bianca-dello-scia-reza-pahlavi/

————————————-

Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione. La “rivoluzione bianca” dello Scià, a cura di Gianni Scipione Rossi. Postfazione di Hervé A. Cavallera, Luni Editrice/Fondazione Ugo Spirito e a Renzo De Felice, Milano-Roma 2019, pp. 192, 22 €.

Il volume è acquistabile anche presso la sede della Fondazione.

Per ordinarlo: info@www.fondazionespirito.it; lunieditrice@lunieditrice.com; www.lunieditrice.com

di Giuseppe Parlato

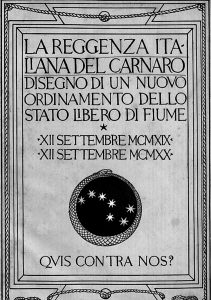

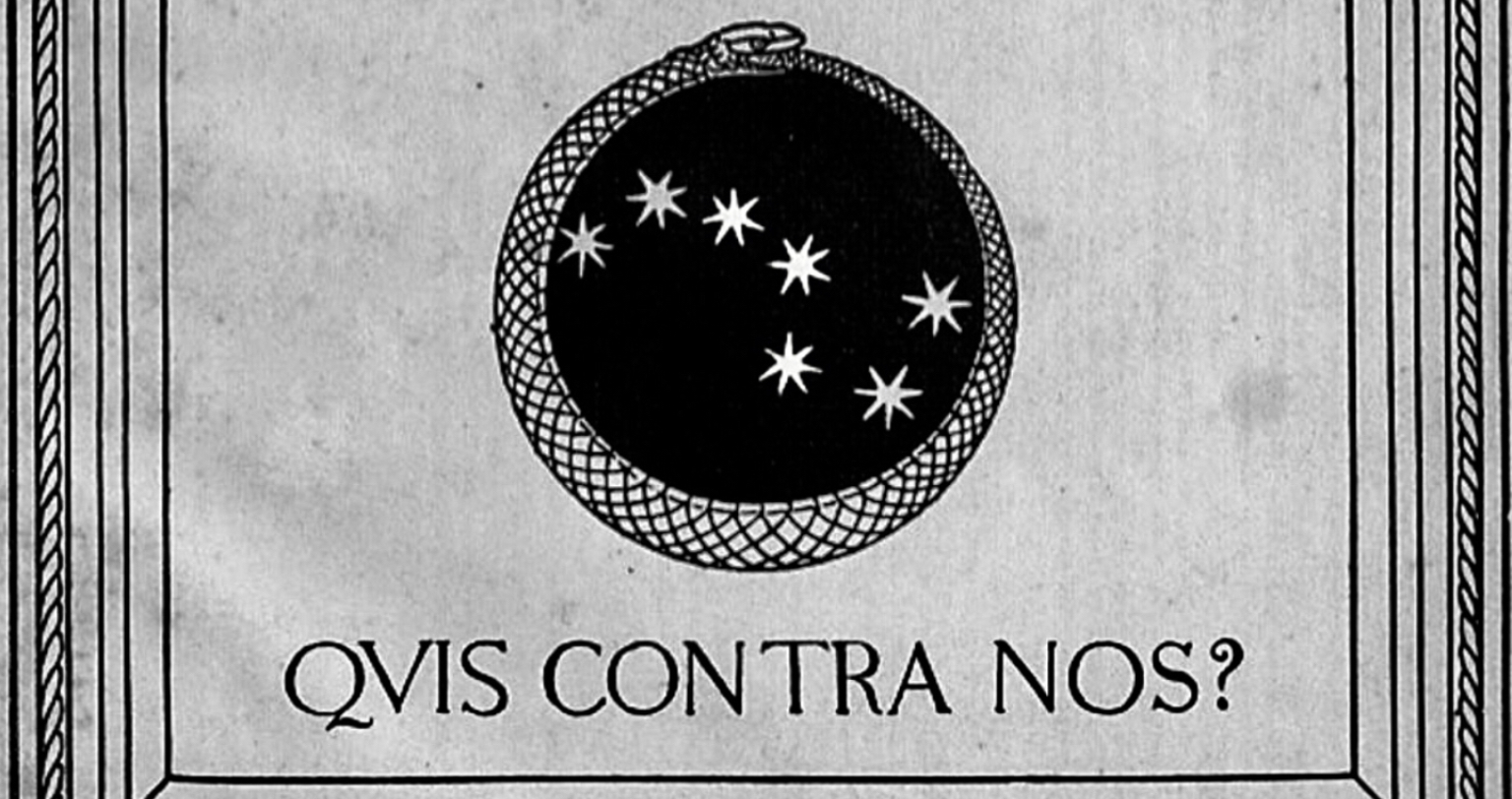

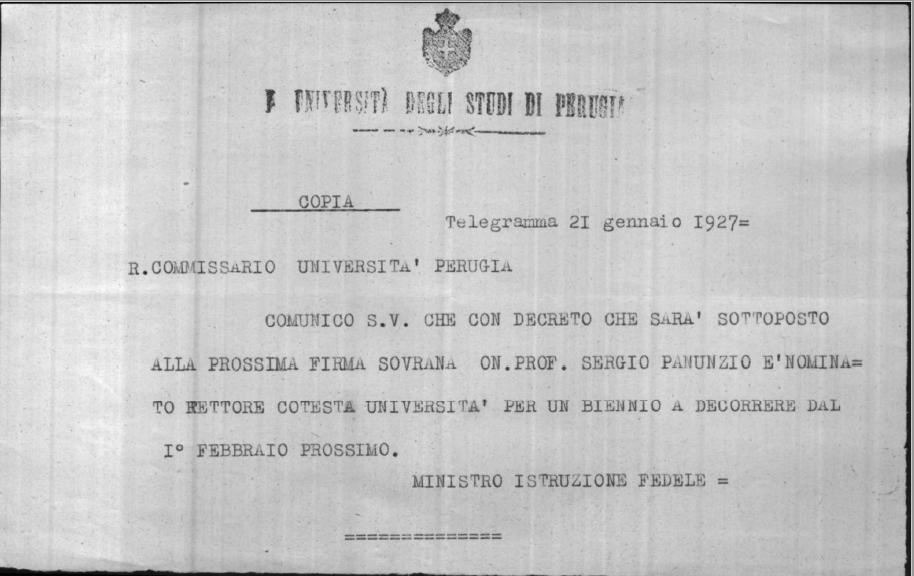

di Giuseppe Parlato Si anticipa un brano del saggio Da San Sepolcro a Fiume, in pubblicazione negli “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, a. I, n. 2, 2019, nuova serie (XXXI), pp. 89-115. Il saggio è compreso negli atti del convegno La svolta del 1919, svoltosi il 13 giugno 2019 nella sede della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. La sezione (pp. 87-163) comprende anche saggi di Simonetta Bartolini, Silvio Berardi, Giovanni Dessì, Andrea Ungari.

Si anticipa un brano del saggio Da San Sepolcro a Fiume, in pubblicazione negli “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, a. I, n. 2, 2019, nuova serie (XXXI), pp. 89-115. Il saggio è compreso negli atti del convegno La svolta del 1919, svoltosi il 13 giugno 2019 nella sede della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. La sezione (pp. 87-163) comprende anche saggi di Simonetta Bartolini, Silvio Berardi, Giovanni Dessì, Andrea Ungari.

È in preparazione il secondo fascicolo semestrale degli “Annali” della Fondazione (Anno I, n. 2/2019 XXXI, nuova serie).

È in preparazione il secondo fascicolo semestrale degli “Annali” della Fondazione (Anno I, n. 2/2019 XXXI, nuova serie).

di Matteo Antonio Napolitano

di Matteo Antonio Napolitano

È di nuovo disponibile il primo fascicolo semestrale degli “Annali” della Fondazione (Anno I, n. 1/2019 XXXI, nuova serie, prima ristampa).

È di nuovo disponibile il primo fascicolo semestrale degli “Annali” della Fondazione (Anno I, n. 1/2019 XXXI, nuova serie, prima ristampa).

Il libro

Il libro

di Filippo Sbrana

di Filippo Sbrana

di David Rettura

di David Rettura

È disponibile nelle librerie tradizionali e online l’inedito di Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione, a cura e con introduzione di Gianni Scipione Rossi e con una postfazione di Hervé A. Cavallera.

È disponibile nelle librerie tradizionali e online l’inedito di Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione, a cura e con introduzione di Gianni Scipione Rossi e con una postfazione di Hervé A. Cavallera.