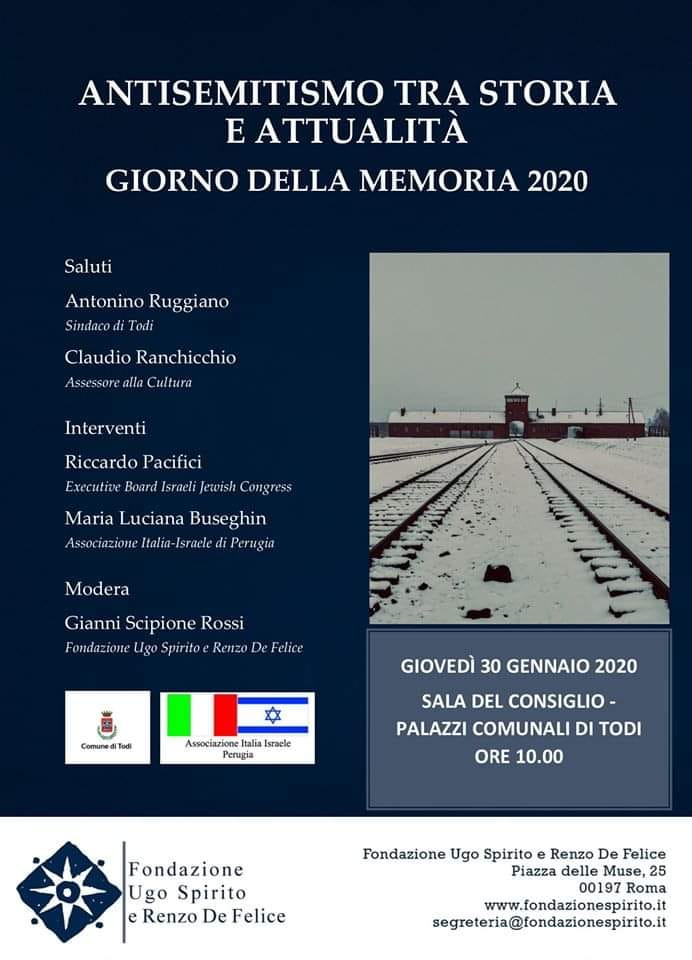

“Antisemitismo tra storia e attualità”. Su questo tema il Comune di Todi, con la collaborazione della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, ha organizzato un incontro di studio e riflessione rivolto agli studenti e alla cittadinanza per il “Giorno della Memoria 2020”, che si è tenuto giovedì 30 gennaio nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali, con la partecipazione allievi delle ultime classi dei licei cittadini e di una terza media.

“Antisemitismo tra storia e attualità”. Su questo tema il Comune di Todi, con la collaborazione della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, ha organizzato un incontro di studio e riflessione rivolto agli studenti e alla cittadinanza per il “Giorno della Memoria 2020”, che si è tenuto giovedì 30 gennaio nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali, con la partecipazione allievi delle ultime classi dei licei cittadini e di una terza media.

L’iniziativa è caduta nel ventennale del “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano nel 2000, cinque anni prima della risoluzione dell’Onu, “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Fu scelta la data simbolica del 27 gennaio, il giorno del 1945 in cui furono aperti i cancelli del campo di concentramento e sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. All’insegna del “passato che non passa” l’antisemitismo è ancora presente nella società italiana e a livello internazionale. Non solo ricordo, dunque, ma anche riflessione sulle radici e sul significato nell’iniziativa. Con un appassionato e coinvolgente intervento Riccardo Pacifici, componente dell’Executive Board dell’Israeli Jewish Congress, già presidente della Comunità Ebraica di Roma e consigliere della Fondazione Museo della Shoah, ha approfondito il significato del Giorno della Memoria anche in relazione all’attualità. Per il suo impegno civico, nel 2019, Riccardo Pacifici è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha voluto dedicare al nonno Riccardo Reuven, rabbino capo di Genova nominato Cavaliere della Corona da Vittorio Emanuele III, vittima, insieme alla moglie Wanda, prima delle leggi razziali e poi dell’Olocausto. È inoltre intervenuta l’antropologa Maria Luciana Buseghin, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, studiosa dell’ebraismo e delle conseguenze delle leggi razziali del 1938 in Umbria.

Fu scelta la data simbolica del 27 gennaio, il giorno del 1945 in cui furono aperti i cancelli del campo di concentramento e sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. All’insegna del “passato che non passa” l’antisemitismo è ancora presente nella società italiana e a livello internazionale. Non solo ricordo, dunque, ma anche riflessione sulle radici e sul significato nell’iniziativa. Con un appassionato e coinvolgente intervento Riccardo Pacifici, componente dell’Executive Board dell’Israeli Jewish Congress, già presidente della Comunità Ebraica di Roma e consigliere della Fondazione Museo della Shoah, ha approfondito il significato del Giorno della Memoria anche in relazione all’attualità. Per il suo impegno civico, nel 2019, Riccardo Pacifici è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha voluto dedicare al nonno Riccardo Reuven, rabbino capo di Genova nominato Cavaliere della Corona da Vittorio Emanuele III, vittima, insieme alla moglie Wanda, prima delle leggi razziali e poi dell’Olocausto. È inoltre intervenuta l’antropologa Maria Luciana Buseghin, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, studiosa dell’ebraismo e delle conseguenze delle leggi razziali del 1938 in Umbria.

I saluti della città sono stati portati dall’assessore alla Cultura di Todi Claudio Ranchicchio, che ha promosso e sostenuto l’iniziativa. L’incontro è stato moderato da Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, direttore del Centro Italiano di Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo, autore di monografie e saggi sull’antisemitismo italiano.

I saluti della città sono stati portati dall’assessore alla Cultura di Todi Claudio Ranchicchio, che ha promosso e sostenuto l’iniziativa. L’incontro è stato moderato da Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, direttore del Centro Italiano di Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo, autore di monografie e saggi sull’antisemitismo italiano.

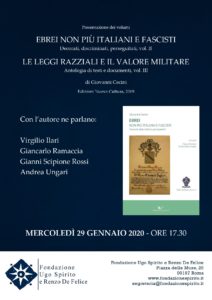

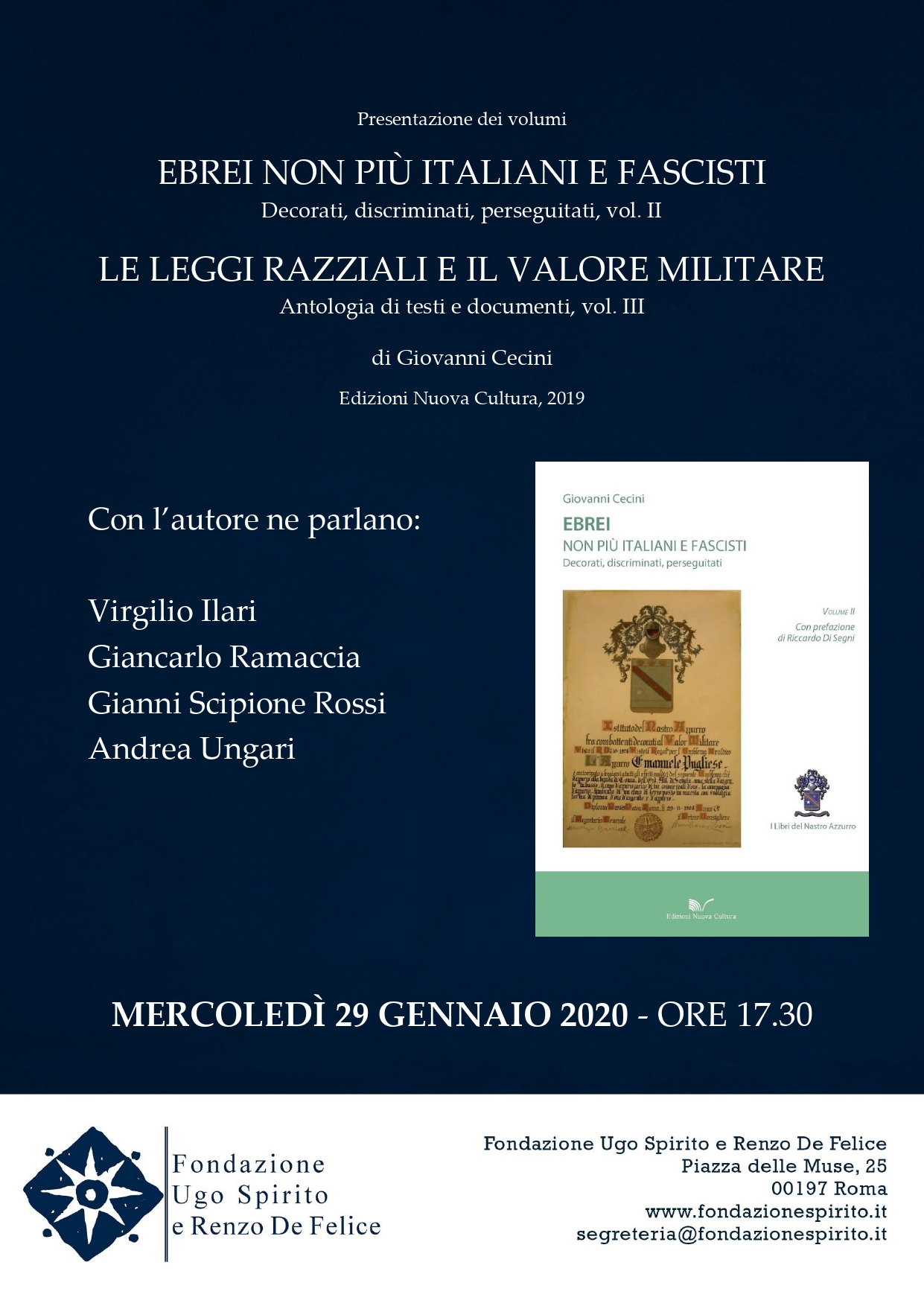

Presentati in Fondazione i volumi sui militari ebrei italiani di Giovanni Cecini

Il 29 gennaio 2020, nella sede della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, si è tenuta l’interessante presentazione dei volumi di Giovanni Cecini, Ebrei non più italiani e fascisti. Decorati, discriminati, perseguitati, vol. II (Nuova Cultura 2019) e Le leggi razziali e il valore militare. Antologia di testi e documenti, vol. III (Nuova Cultura 2019).

Il coordinamento dei lavori è stato affidato a Gianni Scipione Rossi che ha introdotto in termini generali i temi principali dei volumi, ricordando il significato del Giorno della Memoria e il “triplo tradimento” del governo fascista nei confronti dei militari ebrei italiani. Riallacciandosi alla sollecitazione di Rossi, l’autore – Giovanni Cecini – ha ricostruito il lungo percorso di ricerca effettuato a partire dal 2002 e evidenziato sia il problema della bibliografia disponibile, sia la centralità dell’elemento biografico nel tentativo di fornire un quadro completo del “trauma” portato dalle leggi razziali.

L’assurdità delle dinamiche che le stesse crearono sono state sottolineate anche da Rossi nel ricordo del singolare caso dell’Ammiraglio Esteba, datato 1946, come simbolo di un imbarazzo serpeggiante anche negli ambienti neofascisti, impegnati nella difesa “impossibile” della memoria di Mussolini.

Giancarlo Ramaccia ha posto in rilievo il ruolo di De Felice per lo studio della storia degli ebrei italiani durante il fascismo, in particolare sulla coesistenza nell’approccio alla stessa di un doppio aspetto morale e scientifico. Ramaccia si è poi soffermato sul problema della storia “di parte”, sul lungo lavoro di studio sul tema della giudeofobia (argomento del vol. I, non ancora pubblicato) e sulle condizioni di emarginazione della storia militare in Italia.

Partendo dalla centralità della raccolta di documenti, Andrea Ungari ha con attenzione analizzato la questione delle fonti per la storia dei militari ebrei italiani non solo durante il fascismo, ma nel periodo intercorso tra il 1848 e quest’ultimo. Ungari ha poi sottolineato un dato importante: l’integrazione degli ebrei italiani rappresenta un caso molto diverso – in positivo – rispetto al pesante clima discriminatorio vissuto in Francia, Germania, Europa orientale e Russia; proprio per questo, le leggi razziali sono state e restano una grave “ferita”.

L’intervento conclusivo di Virgilio Ilari ha tracciato un percorso all’interno delle contraddizioni insite nelle legislazioni razziali (anche in quella nazista) e nelle adesioni al sionismo, partendo da un punto di vista interessante e volto a porre in evidenza come l’alta borghesia ebraica europea – ancora di più l’aristocrazia – fosse disinteressata nei riguardi della possibilità di fondare uno Stato per gli ebrei o, in ogni caso, meno interessata rispetto ad esempio a coloro che fuggivano dai pogrom polacchi o russi.

L’incontro si è concluso con il dibattito e le domande del pubblico presente, occasione di ulteriore approfondimento delle tematiche trattate.

“Come vorrei essere un albero…”. La Fondazione a Todi per il Giorno del Ricordo

Nel biennio 1943-1945 migliaia di civili italiani furono massacrati dai partigiani jugoslavi e gettati – a volte ancora vivi – nelle doline carsiche chiamate foibe. Anche dopo la fine della guerra i massacri continuarono nelle terre ancora contese: i civili italiani venivano colpiti soltanto in quanto tali, con l’obiettivo di cancellare una presenza storica e in molte zone maggioritaria e condizionare così i negoziati sulla definizione del confine italo-jugoslavo. Con la firma del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, Zara e l’Istria furono definitivamente assegnate alla Repubblica di Jugoslavia, ma il territorio intorno a Trieste rimase in uno stato di incertezza destinato a durare ancora anni, durante i quali le violenze continuarono fino all’ottobre del 1954, quando fu definito il confine. Da allora ebbe luogo il doloroso esodo di centinaia di migliaia di italiani che scelsero di rifugiarsi in Italia piuttosto che vivere da stranieri nella propria terra. Per anni questa storia è stata spesso dimenticata fino a quando, nel 2004, il Parlamento Italiano ha deciso di istituire il “Giorno del Ricordo”, che riconosce la tragedia e impone a ciascuno di dedicare attenzione alla memoria di quelle tragedie, perché da essa non scaturisca rancore ma la consapevolezza necessaria alla costruzione di un percorso di comune appartenenza europea.

In occasione del Giorno del Ricordo 2020, il Comune di Todi, in collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e con il Comitato 10 Febbraio, organizza un evento rivolto alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori, con il titolo “Come vorrei essere un albero…”. L’iniziativa si terrà martedì 11 febbraio, alle ore 10.00, nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali.

Portano i saluti il sindaco di Todi Antonino Ruggiano e l’assessore alla Cultura Claudio Ranchicchio. Modera Gianni Scipione Rossi, giornalista e storico, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo. Intervengono Maria Ballarin della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati (FederEsuli), Marco Petrelli, giornalista e responsabile del Comitato 10 Febbraio, e Lorenzo Salimbeni, ricercatore storico, Comitato 10 Febbraio.

“Antisemitismo tra storia e attualità”, la Fondazione a Todi per il Giorno della Memoria

“Antisemitismo tra storia e attualità”. Su questo tema il Comune di Todi, con la collaborazione della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, organizza un incontro di studio e riflessione rivolto agli studenti e alla cittadinanza per il “Giorno della Memoria 2020”, che si terrà giovedì 30 gennaio, con inizio alle ore 10.00 nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali.

“Antisemitismo tra storia e attualità”. Su questo tema il Comune di Todi, con la collaborazione della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, organizza un incontro di studio e riflessione rivolto agli studenti e alla cittadinanza per il “Giorno della Memoria 2020”, che si terrà giovedì 30 gennaio, con inizio alle ore 10.00 nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali.

L’iniziativa cade nel ventennale del “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano nel 2000, cinque anni prima della risoluzione dell’Onu, “al fine di ricordare la

Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Fu scelta la data simbolica del 27 gennaio, il giorno del 1945 in cui furono aperti i cancelli del campo di concentramento e sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. All’insegna del “passato che non passa” l’antisemitismo è ancora presente nella società italiana e a livello internazionale. Non solo ricordo, dunque, ma anche riflessione sulle radici e sul significato nell’iniziativa.

Interviene Riccardo Pacifici, componente dell’Executive Board dell’Israeli Jewish Congress, già presidente della Comunità Ebraica di Roma e consigliere della Fondazione Museo della Shoah. Per il suo impegno civico, nel 2019, Riccardo Pacifici è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha voluto dedicare al nonno Riccardo Reuven, rabbino capo di Genova nominato Cavaliere della Corona da Vittorio Emanuele III, vittima, insieme alla moglie Wanda, prima delle leggi razziali e poi dell’Olocausto. Interviene inoltre l’antropologa Maria Luciana Buseghin, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, studiosa dell’ebraismo e delle conseguenze delle leggi razziali del 1938 in Umbria.

I saluti della città saranno portati dal sindaco di Todi, avv. Antonino Ruggiano e dall’assessore alla Cultura Claudio Ranchicchio, che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa. L’incontro sarà moderato da Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, direttore del Centro Italiano di Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo, autore di monografie e saggi sull’antisemitismo italiano.

Presentato in Fondazione il Diario inedito di Luigi Federzoni

Mercoledì 15 gennaio 2020, nella Sala della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (Piazza delle Muse, 25), è stato presentato il Diario inedito (1943-1944) di Luigi Federzoni (Pontecorboli, Firenze 2019), a cura di Erminia Ciccozzi, con saggi di Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci.

Mercoledì 15 gennaio 2020, nella Sala della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (Piazza delle Muse, 25), è stato presentato il Diario inedito (1943-1944) di Luigi Federzoni (Pontecorboli, Firenze 2019), a cura di Erminia Ciccozzi, con saggi di Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci.

L’incontro è stato aperto dall’introduzione di Gianni Scipione Rossi che ha richiamato l’importanza del volume, illustrato nei contenuti da Aldo G. Ricci. Ricci ha posto in evidenza l’origine della pubblicazione e il ruolo avuto dalla famiglia di Federzoni nel lungo lavoro di ricerca per la ricostruzione del documento, sottolineando alcuni dei principali temi: il 25 luglio, l’interpretazione sulla fine del fascismo, il rapporto con la Monarchia, la svolta di Salerno su ordine di Mosca – anticipò questa interpretazione, confermata invero solo dopo il crollo dell’Urss e l’apertura degli archivi -, il processo di Verona e la liberazione di Roma.

Parte di questi temi sono rientrati anche nell’intervento di Maurizio Serra che, in apertura, ha definito il testo “il diario di uno sconfitto“, gettando luce sul Federzoni mediatore nella prassi politica e poi interprete isolato di una storia complessa: dalla lettura “minimalista” del 25 luglio al “fascismo parentesi“, fino ad arrivare alla tragedia nazionale dell’8 settembre.

Federigo Argentieri, nipote di Federzoni, è tornato sulla condizione di isolamento svelando alcuni particolari dall’album dei ricordi personali e di famiglia. Interessante l’osservazione in merito alla mancanza di una biografia compiuta di Federzoni e lo spunto sui travagliati rapporti avuti con lo storico Renzo De Felice in occasione della pubblicazione della nota Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo. In chiusura, Argentieri ha ricordato il carattere in fondo “bonario” del nonno e la necessità di uno studio di ampio respiro sulla sua figura.

La curatrice Erminia Ciccozzi ha illustrato il lavoro sul Diario dal punto di vista archivistico, esaltando il valore unico della fonte che, nel corso degli studi e della ricostruzione, non ha subito “alcuna forma di normalizzazione“.

Luigi Compagna ha ripreso i maggiori temi emersi dall’incontro, evidenziando soprattutto le ambiguità dei delusi dal fascismo e, dunque, l’esigenza di contestualizzare criticamente il Diario nell’insieme delle fonti sul 1943-1944.

L’incontro si è concluso con le domande e le osservazioni dei numerosi presenti, occasione di ulteriore approfondimento dei molteplici spunti emersi dalla discussione.

I soldati italiani ebrei e le leggi razziali: presentazione dei volumi di Giovanni Cecini

Con l’autore, ne parlano Virgilio Ilari, presidente della Società Italiana di Storia Militare, Giancarlo Ramaccia, vicedirettore del Centro Studi sul Valore Militare, Andrea Ungari, consigliere di amministrazione della Fondazione e ordinario di Storia contemporanea nell’Università Guglielmo Marconi di Roma, e Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione e direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo.

I libri

L’ottantesimo anniversario delle leggi razziali del 1938 è stato foriero di importanti riflessioni e approfondimenti di natura storiografica. I due volumi di Giovanni Cecini, realizzati nell’ambito del progetto “Le leggi razziali e il valore militare (1938-2018)” proposto per il 2019 dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare, approvato e in parte finanziato dal della Difesa, affrontano il problema degli ebrei italiani sotto il fascismo e la Repubblica Sociale Italiana. L’itinerario di ricerca è iniziato con la curatela del libro Il rovescio delle medaglie. I militari ebrei italiani 1848-1948 (Mediascape-Edizioni ANRP, Roma 2019).

Il vol. II parte da una questione specifica: «perché dal 1848 gli ebrei della Penisola iniziarono a voler combattere per la costituenda Italia e dal 1938 non poterono più farlo?». Da questa ed altre cruciali domande, Cecini ricostruisce un percorso denso di significati, fornendo una prospettiva che accentua i tratti drammatici delle contingenze che portarono alla discriminazione razziale di militari italiani a tutti gli effetti.

Il vol. III affronta, attraverso una ricca antologia di testi e documenti, la questione dei militari dichiarati di “razza ebraica” che, tra il 1938 e il 1944, persero non solo la propria professione, ma addirittura la propria dignità di combattenti e decorati. Un ulteriore approfondimento che, direttamente dalle fonti primarie, riunisce i fili di questa controversa evoluzione giuridica, ma prima ancora politica e istituzionale.

Newsletter Gennaio 2020

Presentazione del Diario inedito di Luigi Federzoni

Ne parleranno: Federigo Argentieri, docente alla John Cabot University di Roma, Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e ordinario di Storia contemporanea nella Unint di Roma, Aldo G. Ricci, soprintendente emerito all’Archivio Centrale dello Stato e storico, e Maurizio Serra, diplomatico, saggista e membro dell’Académie Française. Sarà presente Erminia Ciccozzi, curatrice del volume. Coordina Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione e direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo.

Il libro

Il Diario di Luigi Federzoni, dopo una lunga custodia privata, può rivelarsi pubblicamente quale patrimonio di tutti perché, grazie a una donazione ora appartiene al cospicuo patrimonio documentale dell’Archivio centrale dello Stato. Infatti il decreto del Direttore generale degli Archivi del 5 febbraio 2016 ha ufficialmente autorizzato il Sovrintendente dell’Istituto ad accettare a titolo di donazione dal proprietario, dott. Francesco Sommaruga, le carte che costituiscono il diario di Luigi Federzoni. Con quest’ultimo atto si è concluso positivamente l’iter della procedura burocratica. Il dott. Francesco Sommaruga, di cui si riconoscono e si apprezzano l’alto senso civico e la sensibilità storica, aveva rinvenuto tra le carte della genitrice, Anna Maria Valagussa, una voluminosa busta con dei sigilli di ceralacca aperti e all’interno un primo documento con due annotazioni scritte rispettivamente dal padre Carlo Sommaruga e da mons. Angelo Jelmini, riferite alla custodia del diario del gerarca Luigi Federzoni. Carlo Sommaruga, deceduto nel 1955, durante l’ultima guerra risiedeva a Roma in quanto diplomatico svizzero accreditato presso la Legazione Svizzera di Roma. Il nonno materno di Francesco Sommaruga, Francesco Valagussa, medico, docente e senatore del Regno, medico onorario della Real Casa e membro del Consiglio direttivo per la medicina nel CNR, era in rapporti di amicizia con la famiglia del gerarca: Luigi Federzoni fu anche testimone di nozze della figlia Anna Maria il 28 marzo 1932. Il dott. Francesco Sommaruga ritiene probabile che fosse stato lo stesso gerarca a chiedere al padre Carlo Sommaruga, in quanto diplomatico, di custodire una copia del suo diario a Lugano. Il trasferimento in Svizzera, per motivi di sicurezza, avvenne a mezzo corriere diplomatico che godeva di immunità, e sempre per gli stessi motivi, questi affidò il diario al vescovo di Lugano, Angelo Giuseppe Jelmini.

L’Appendice in chiusura del dattiloscritto è un omaggio a Enrico Corradini. L’autore vi presenta una selezione di “appunti e pensieri sparsi”, rintracciati dopo la morte dello scrittore, scelti da Federzoni per il loro carattere di “straordinaria profezia” nel momento della loro stesura (dalla Nota critica di Erminia Ciccozzi).

Luigi Federzoni, Diario inedito (1943-1944), a cura di Erminia Ciccozzi, con saggi di Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci, Pontecorboli, Firenze 2019, pp. 574, €24,50.

___________________________________________

I soldati italiani ebrei e le leggi razziali:

presentazione dei volumi di Giovanni Cecini

Con l’autore, ne parlano Virgilio Ilari, presidente della Società Italiana di Storia Militare, Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e ordinario di Storia contemporanea nella Unint di Roma, Giancarlo Ramaccia, vicedirettore del Centro Studi sul Valore Militare, Andrea Ungari, consigliere di amministrazione della Fondazione e associato di Storia contemporanea nell’Università Guglielmo Marconi di Roma, e Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione e direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo.

I libri

L’ottantesimo anniversario delle leggi razziali del 1938 è stato foriero di importanti riflessioni e approfondimenti di natura storiografica. I due volumi di Giovanni Cecini, realizzati nell’ambito del progetto “Le leggi razziali e il valore militare (1938-2018)” proposto per il 2019 dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare, approvato e in parte finanziato dal Ministero della Difesa, affrontano il problema degli ebrei italiani sotto il fascismo e la Repubblica Sociale Italiana. L’itinerario di ricerca è iniziato con la curatela del libro Il rovescio delle medaglie. I militari ebrei italiani 1848-1948 (Mediascape-Edizioni ANRP, Roma 2019).

Il vol. II parte da una questione specifica: «perché dal 1848 gli ebrei della Penisola iniziarono a voler combattere per la costituenda Italia e dal 1938 non poterono più farlo?». Da questa ed altre cruciali domande, Cecini ricostruisce un percorso denso di significati, fornendo una prospettiva che accentua i tratti drammatici delle contingenze che portarono alla discriminazione razziale di militari italiani a tutti gli effetti.

Il vol. III affronta, attraverso una ricca antologia di testi e documenti, la questione dei militari dichiarati di “razza ebraica” che, tra il 1938 e il 1944, persero non solo la propria professione, ma addirittura la propria dignità di combattenti e decorati. Un ulteriore approfondimento che, direttamente dalle fonti primarie, riunisce i fili di questa controversa evoluzione giuridica, ma prima ancora politica e istituzionale.

L’autore

Giovanni Cecini è laureato in Scienze Politiche e Storia contemporanea. Collaboratore dello Stato Maggiore dell’Esercito, di quello della Difesa, del Museo storico della Guardia di Finanza, dell’Enciclopedia Treccani, dell’Istituto del Nastro Azzurro e di Rai Storia, è studioso di storia militare, politica e diplomatica. È stato cultore della materia in Storia delle istituzioni militari, in Diritto dell’Unione Europea e in Diritto internazionale alla Sapienza di Roma. È docente al Master di 1° livello in “Storia militare contemporanea 1796-1960” nella Unicusano di Roma. È autore di oltre cinquanta tra saggi, articoli e recensioni per importanti riviste di ambito storico; ha pubblicato dodici monografie, tra le quali I soldati ebrei di Mussolini (Mursia, 2008), Il Corpo di spedizione italiano in Anatolia (USSME, 2010), La Guardia di Finanza nelle isole italiane dell’Egeo (MSGdF, 2014), I cento anni dell’elmetto italiano (USSMD, 2015), I generali di Mussolini (Newton Compton, 2016), Generali in trincea (Chillemi, 2017). È titolare del sito www.giovannicecini.it .

_________________________________________

“Antisemitismo tra storia e attualità”

La Fondazione a Todi per il Giorno della Memoria

L’iniziativa cade nel ventennale del “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano nel 2000, cinque anni prima della risoluzione dell’Onu, “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Fu scelta la data simbolica del 27 gennaio, il giorno del 1945 in cui furono aperti i cancelli del campo di concentramento e sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. All’insegna del “passato che non passa” l’antisemitismo è ancora presente nella società italiana e a livello internazionale. Non solo ricordo, dunque, ma anche riflessione sulle radici e sul significato nell’iniziativa.

Interviene Riccardo Pacifici, componente dell’Executive Board dell’Israeli Jewish Congress, già presidente della Comunità Ebraica di Roma e consigliere della Fondazione Museo della Shoah. Per il suo impegno civico, nel 2019, Riccardo Pacifici è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha voluto dedicare al nonno Riccardo Reuven, rabbino capo di Genova nominato Cavaliere della Corona da Vittorio Emanuele III, vittima, insieme alla moglie Wanda, prima delle leggi razziali e poi dell’Olocausto. Interviene inoltre l’antropologa Maria Luciana Buseghin, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, studiosa dell’ebraismo e delle conseguenze delle leggi razziali del 1938 in Umbria.

I saluti della città saranno portati dal sindaco di Todi, avv. Antonino Ruggiano e dall’assessore alla Cultura Claudio Ranchicchio, che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa. L’incontro sarà moderato da Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, direttore del Centro Italiano di Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo, autore di monografie e saggi sull’antisemitismo italiano.

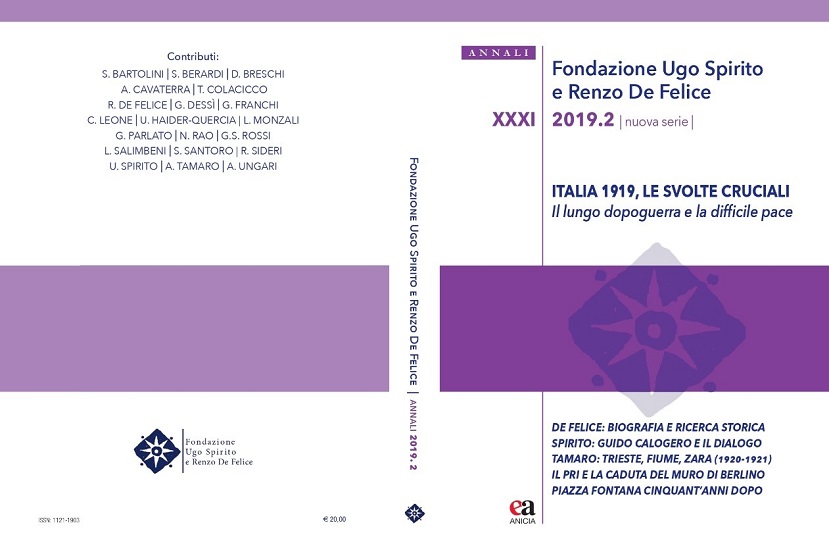

Disponibile il secondo fascicolo 2019 degli “Annali”

Il fascicolo, ricco di contributi originali, si aprirà con una sezione di “Inediti e studi” dedicata, in occasione degli anniversari, a Ugo Spirito e Renzo De Felice. I contributi di presentazione e approfondimento sono di Giuseppe Parlato,Nota introduttiva a Validità della biografia nella ricerca storica, di Renzo De Felice; Rodolfo Sideri, Filosofia, politica, religione: le ultime lettere a Ugo Spirito (1976-1979); Danilo Breschi, con il saggio Morte della filosofia e sfondamento ontologico. Ugo Spirito in dialogo con Guido Calogero, presenta Guido Calogero e la filosofia del dialogo, di Ugo Spirito.La seconda sezione conterrà gli Atti del Convegno di studi “La svolta del 1919”, tenutosi nella sede della Fondazione il 13 giugno 2019. Gli autori dei contributi sono: Giuseppe Parlato,Da San Sepolcro a Fiume; Giovanni Dessì,La nascita e il significato del Partito Popolare Italiano; Simonetta Bartolini,Il diciannovismo degli intellettuali; Silvio Berardi, Nitti e la proporzionale, con uno sguardo all’Europa; Andrea Ungari, Il ’19 del Re.La sezione “Saggi” presenterà in questo secondo fascicolo una serie eterogenea di studi. Questi i titoli presenti: Il Partito repubblicano italiano e la caduta del Muro di Berlino, di Silvio Berardi; Antagonismo alla modernità in Europa sud-orientale: il nazionalismo romeno, di Stefano Santoro; Sozialreform e BerufständischeOrdnung nell’opera di Johannes Messner, di Giovanni Franchi; L’evoluzione storica del sistema parlamentare austriaco, di Ulrike Haider-Quercia; Obiettivi e organizzazione della propaganda fascista nelle università inglesi, di Tamara Colacicco; Il fascismo e la mancata rivoluzione antiborghese, di Cristian Leone.

Protagonista della quarta sezione, curata da Gianni Scipione Rossi, sarà invece Attilio Tamaroe, in particolare, il suo rapporto con l’impresa di Fiume. Oltre al contributo introduttivo di Rossi, Giornalista e agitatore: la Dalmazia e il sogno infranto di Attilio Tamaro, la sezione conterrà, dall’Archivio della Fondazione, alcune pagine inedite di Tamaro: Trieste, Fiume, Zara: pagine inedite 1920-1921.

Nella sezione “Note sul Novecento”, Danilo Breschi pubblicherà Tieni a mente Tienanmen e Nicola Rao, La madre di tutte le stragi. Piazza Fontana cinquant’anni dopo.Completeranno il fascicolo le recensioni, le segnalazioni librarie, la sezione “Dall’Archivio”, con Il Fondo Luigi Romersa presentato da Alessandra Cavaterra, e le notizie sull’attività della Fondazione.Per leggere gli Annali è possibile acquistare il singolo articolo, il singolo volume o l’abbonamento annuale, a queste condizioni:

– Singolo articolo (versione pdf): 5,00 €

– Singolo volume (versione digitale): 10,00 €

– Singolo volume (versione cartacea): 20,00 €

– Abbonamento annuale (versione digitale): 20,00 €

– Abbonamento annuale (versione cartacea): 35,00 €

In caso di acquisto del volume cartaceo, l’invio avverrà all’indirizzo segnalato senza costi aggiuntivi.

È possibile pagare utilizzando Paypal, disponibile sul sito nella sezione Pubblicazioni, o attraverso bonifico bancario. Tutte le informazioni sono reperibili a questa pagina: http://www.fondazionespirito.it/annali-della-fondazione/___________________________________________

In esaurimento gli “Annali” del 2018 e il fascicolo 1/2019

Il fascicolo del 2018, celebrativo dei trent’anni di attività della Fondazione, presenta al suo interno la pubblicazione degli Atti di due convegni, il primo sulle leggi razziali – Italia 1938, l’invenzione di un nemico –, e il secondo sulla figura di Ugo Spirito a 120 anni dalla nascita. La sezione saggi vede il contributo scientifico di Teodoro KatteKlitsche de la Grange, Sentimento ostile, Zentralgebiet e criterio del politico.

Il fascicolo presenta inoltre altre due sezioni: una, contenente una rassegna sulle culture politiche nell’Archivio della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, l’altra, invece, due inediti sulla fine del regime in Italia curati rispettivamente da Gianni Scipione Rossi – 25 luglio 1943: l’impossibile verità e la percezione dei contemporanei – e Stefano Rossi – Come ebbe termine Italia il regime dittatoriale instaurato da Mussolini.

Completano il fascicolo le recensioni, le segnalazioni librarie e le notizie sull’attività della Fondazione.

I filosofi Ugo Spirito e Giovanni Gentile e il sociologo Gino Germani sono i “protagonisti” del nuovo fascicolo degli “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, che ha aperto la nuova fase della rivista fondata nel 1989. Trentuno anni dopo, gli “Annali”, conservando le caratteristiche di rigore scientifico che li hanno fatti apprezzare nel tempo, diventano un periodico semestrale.

Nel quadro delle iniziative che la Fondazione ha in programma nel quarantennale della morte di Ugo Spirito e nel novantesimo anniversario della nascita di Renzo De Felice, il fascicolo si apre con una sezione dedicata al filosofo aretino, curata da Gianni Scipione Rossi. Contiene l’inedito Verso la grande civilizzazione, scritto da Spirito nel 1978, come appendice a un libro dedicato all’analisi e alle prospettive della “rivoluzione bianca” voluta in Iran dallo Scià Mohammad Reza Pahlavi, rovesciato all’inizio del 1979 dalla rivoluzione islamista degli ayatollah. Il libro non è mai stato pubblicato in Italia nella sua integralità e fu al centro di un giallo bibliografico, che il saggio introduttivo intende finalmente chiarire sulla base di una approfondita analisi delle fonti archivistiche.

Nella seconda sezione, “Giovanni Gentile nella cultura italiana”, curata da Rodolfo Sideri e introdotta da Hervé A. Cavallera, trovano spazio gli atti del convegno tenuto in Fondazione sul pensiero del filosofo. Questi i saggi: Il soggetto gentiliano tra esistenzialismo e postmoderno di Rodolfo Sideri; Eternità e divenire dell’atto. La critica di Gentile al relativismo, di Hervé A. Cavallera; La Teoria generale dello spirito come atto puro e la costruzione dell’attualismo, di Massimo Piermarini; El desafío del devenir, di FrancescMoratò; L’ombra del pensato. La teoresi gentiliana dell’errore, di Giuseppe D’Acunto; Vae soli, attualismo e solipsismo, di Tiziano Sensi; L’Enciclopedia di Gentile, di Alessandra Cavaterra.

“Gino Germani, un inedito e il suo archivio” è il titolo della sezione dedicata al sociologo italo-argentino nel quarantennale della morte. La sezione è introdotta dalla studiosa argentina Ana Grondona, con il saggio Autoritarismo(s), clasesmedias y el problema de lasgeneraciones, che introduce lo scritto inedito di Gino Germani presente nel suo archivio, conservato dalla Fondazione: Ceti e generazioni alla vigilia della Marcia su Roma. La sezione è completata dal saggio Gino Germani: la sociología, losviajes, elexilio, nel quale lo studioso argentino Juan Ignacio Trovero dà conto analiticamente del contenuto dell’archivio Germani. Grondona e Trovero, che hanno a lungo esaminato le carte Germani presso la Fondazione, lavorano presso l’Università di Buenos Aires e nell’Instituto de Investigaciones Gino Germani attivo nella capitale argentina.

Il fascicolo presenta inoltre i saggi La genesi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1915-1923), di Andrea Perrone; Il Capodanno perduto del 1947, di Leonardo Varasano; Il fascismo e l’europeismo di Gian Domenico Romagnosi, di Matteo Antonio Napolitano; Un guascone nel Novecento: Valerio Pignatelli di Cerchiara, di Andrea Cendali Pignatelli.

Nella nuova sezione “Note sul Novecento”, Danilo Breschi pubblica Quella voglia di libertà che da Praga brucia ancora e Nicola Rao, 20 luglio 1969, l’avventura che ci fece sognare.

Completano il fascicolo le recensioni, le segnalazioni librarie e le notizie sull’attività della Fondazione.Per leggere gli Annali è possibile acquistare il singolo articolo, il singolo volume o l’abbonamento annuale, a queste condizioni:

– Singolo articolo (versione pdf): 5,00 €

– Singolo volume (versione digitale): 10,00 €

– Singolo volume (versione cartacea): 20,00 €

– Abbonamento annuale (versione digitale): 20,00 €

– Abbonamento annuale (versione cartacea): 35,00 €

In caso di acquisto del volume cartaceo, l’invio avverrà all’indirizzo segnalato senza costi aggiuntivi.

È possibile pagare utilizzando Paypal, disponibile sul sito nella sezione Pubblicazioni, o attraverso bonifico bancario. Tutte le informazioni sono reperibili a questa pagina: http://www.fondazionespirito.it/annali-della-fondazione/________________________________________

I libri editi dalla Fondazione ancora disponibili

Lo studio e la ricerca d’archivio rappresentano il centro propulsore delle attività promosse dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.

La possibilità di accesso al ricco patrimonio bibliografico e alle numerose fonti archivistiche ha, sin dalle origini, permesso di porre in essere una serie di pubblicazioni curate dalla Fondazione.

La collana “Carte ’900” si propone di rendere viva la raccolta dei fondi archivistici presenti in Fondazione, fornendo non solo una ricognizione contenutistica, ma anche un commento ragionato e contestualizzato alle carte.

“La biblioteca scientifica”, divisa in due sezioni “Saggi” e “Strumenti”, accoglie pubblicazioni inerenti ai temi che gravitano intorno al multiforme universo culturale della Fondazione. Con un’attenzione particolare al Novecento e alle connessioni storico-filosofiche, la “biblioteca” si pone nell’ottica del continuo aggiornamento scientifico.

Gli “Inediti” vanno ad impreziosire il contenuto dell’Archivio, dimostrandone la ricchezza contenutistica e il primario interesse culturale. Le pubblicazioni accolte nella collana spaziano tra molte tematiche, dal piano economico a quello sindacale, fino ad arrivare alla filosofia.

La raccolta “Saggi e studi” si propone di indagare temi inerenti ad aspetti correlati agli interessi culturali della Fondazione con suggestioni di ampio respiro e inedite sul piano interpretativo.

L’attività di pubblicazione della Fondazione prevede inoltre una serie di titoli “Fuori collana” legati al patrimonio bibliografico e archivistico della Fondazione. Tra questi si segnala il recente inedito di Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione. La “rivoluzione bianca” dello Scià, curato e introdotto da Gianni Scipione Rossi, con postfazione di Hervé A. Cavallera.Ulteriori informazioni e specifiche sono reperibili a questa pagina: http://www.fondazionespirito.it/pubblicazioni-3/_______________________________________________

Il canale YouTube della Fondazione

Seguitelo iscrivendovi al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCroGlBH70CXPxUMnHOFD5JA/featured

Fondazione 2020, un bilancio, un programma

Con questo 2020 che apre il terzo decennio del secolo, la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice si avvia a compiere il 39esimo anno di vita, un traguardo significativo per una struttura privata di ricerca scientifica in un periodo storico che registra in Italia una sensibile crisi delle istituzioni culturali a tutti i livelli. C’è da esserne soddisfatti, in attesa di festeggiare il quarantennale. La Fondazione già sta studiando un programma adeguato, nel solco della sua tradizione di libertà, senza cedere alla tentazione della retorica.

Studi e ricerche, soprattutto nei settori della storia e della filosofia contemporanee, sono in primo piano anche in questo 2020 di passaggio e continueranno a scandire l’attività, sulla scia di un 2019 che ha visto la Fondazione incrementare sensibilmente il suo lavoro, ottenendo ottimi riconoscimenti, anche mediatici.  Vanno segnalate, innanzitutto, le iniziative di implementazione e ordinamento della Biblioteca e dell’Archivio, che rappresentano il suo solido fondamento culturale. Archivio e Biblioteca che vedono sempre più numerosa la presenza degli studiosi. Grande interesse hanno suscitato le tre aperture straordinarie al pubblico realizzate in autunno.

Vanno segnalate, innanzitutto, le iniziative di implementazione e ordinamento della Biblioteca e dell’Archivio, che rappresentano il suo solido fondamento culturale. Archivio e Biblioteca che vedono sempre più numerosa la presenza degli studiosi. Grande interesse hanno suscitato le tre aperture straordinarie al pubblico realizzate in autunno.

Altrettanto impegnativa è stata l’attività convegnistica, con iniziative a tutto campo. Ricordiamo nel gennaio-febbraio gli incontri organizzati in collaborazione con il Comune di Todi per il Giorno della Memoria e la Giornata del Ricordo. A marzo si è tenuto il convegno Il Novecento italiano attraverso i giornali, centrato sul caso del settimanale “OP-Osservatore Politico” nel quarantesimo anniversario dell’assassino del direttore ed editore Mino Pecorelli. Due gli appuntamenti di giugno: il convegno di studi La svolta del ’19, sugli esiti e le conseguenze in Italia della Grande Guerra, e la giornata in ricordo dell’economista Catello Cosenza.

Da segnalare, a luglio, la collaborazione scientifica e archivista alla mostra di Trieste, Camillo Castiglioni e il mito della BMW, organizzata dalla Fondazione Franco Bardelli con il Comune e resa possibile soprattutto dai documenti del Fondo Attilio Tamaro.

Ad ottobre si è svolto l’importante convegno sulla figura di politologo Gianni Baget Bozzo, Un intellettuale nel Novecento italiano, mentre a novembre di grande rilievo è stato l’incontro sul cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, La strage che cambiò l’Italia, reso possibile dal sostegno della Regione Lazio. Nell’arco dell’anno numerose sono state le presentazioni di saggi, anche frutto di ricerche condotte in Fondazione.

Ad ottobre si è svolto l’importante convegno sulla figura di politologo Gianni Baget Bozzo, Un intellettuale nel Novecento italiano, mentre a novembre di grande rilievo è stato l’incontro sul cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, La strage che cambiò l’Italia, reso possibile dal sostegno della Regione Lazio. Nell’arco dell’anno numerose sono state le presentazioni di saggi, anche frutto di ricerche condotte in Fondazione.

Il 1919 è stato soprattutto segnato dall’avvio delle iniziative di studio per il quarantesimo anniversario della morte di Ugo Spirito e il novantesimo anniversario della nascita di Renzo De Felice, iniziative che, sostenute dalla dotazione assegnata dalla Legge di Bilancio 2019, proseguiranno intensamente nel 2020 con convegni e ricerche. Nel mesi dei novembre 2019 si sono tenuti, con il patrocinio delle città natali, i convegni di Arezzo sulla figura di Ugo Spirito e di Rieti su quella di Renzo De Felice. Grazie al fondo archivistico di Spirito, ad Arezzo il Comune, con la Fondazione Guido D’Arezzo, ha organizzato una mostra fotografica sul filosofo. In novembre da segnale anche la collaborazione alla mostra organizzata dal Comune di Perugia sul trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Il 1919 è stato soprattutto segnato dall’avvio delle iniziative di studio per il quarantesimo anniversario della morte di Ugo Spirito e il novantesimo anniversario della nascita di Renzo De Felice, iniziative che, sostenute dalla dotazione assegnata dalla Legge di Bilancio 2019, proseguiranno intensamente nel 2020 con convegni e ricerche. Nel mesi dei novembre 2019 si sono tenuti, con il patrocinio delle città natali, i convegni di Arezzo sulla figura di Ugo Spirito e di Rieti su quella di Renzo De Felice. Grazie al fondo archivistico di Spirito, ad Arezzo il Comune, con la Fondazione Guido D’Arezzo, ha organizzato una mostra fotografica sul filosofo. In novembre da segnale anche la collaborazione alla mostra organizzata dal Comune di Perugia sul trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino.

L’anno che si chiude è stato caratterizzato anche da un notevole impulso dell’attività editoriale. Gli “Annali” della Fondazione, giunti al 31esimo anno, sono stati trasformati da pubblicazione annuale in rivista scientifica semestrale.

L’anno che si chiude è stato caratterizzato anche da un notevole impulso dell’attività editoriale. Gli “Annali” della Fondazione, giunti al 31esimo anno, sono stati trasformati da pubblicazione annuale in rivista scientifica semestrale.

Nel sito – sezione Pubblicazioni – sono indicate tutte le modalità per acquistare copie singole e sottoscrivere l’abbonamento annuale, sia in formato cartaceo, sia in PDF. È possibile anche acquistare, con bonifico bancario o con un semplice PayPal, tutte le pubblicazioni, saggi compresi, fino ad esaurimento. Con PayPal possono essere destinati alla Fondazione contributi volontari.

In co–edizione con Luni Editrice sono stati pubblicati l’inedito di Ugo Spirito Filosofia della grande civilizzazione. La “rivoluzione bianca” dello Scià, curato da Gianni Scipione Rossi, e il terzo volume degli Scritti giornalistici di Renzo De Felice, “Facciamo storia, non moralismo”, curato da Giuseppe Parlato e Giuliana Podda.

È stato inoltre rinnovato e reso più fruibile e completo il sito web www.www.fondazionespirito.it e attivato il canale YouTube che raccoglie tutti i video delle iniziative: https://www.youtube.com/channel/UCroGlBH70CXPxUMnHOFD5JA/videos. Iscriversi al canale è facile e consente di essere sempre aggiornati, oltre che di seguire in versione integrale i convegni.

Altri due volumi sono in programma per il 2020, quando saranno anche presentate le ricerche su De Felice e Spirito frutto del concorso bandito dalla Fondazione. L’anno si presenta dunque densissimo di iniziative.

Il programma dettagliato sarà ogni mese segnalato con la Newsletter e tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/FondazioneSpirito/. Ricordiamo che mettere un like sulla pagina consente di essere quotidianamente informati. Chi apprezza il lavoro della Fondazione è invitato a diffondere la pagina tra i suoi amici.

Dopo la pausa per le festività gli uffici della Fondazione torneranno a funzionare regolarmente il 2 gennaio.

L’attività pubblica del 2020 si aprirà il 15 gennaio con la presentazione del volume che raccoglie il diario inedito di Luigi Federzoni, curato da Erminia Ciccozzi per Pontecorboli Editore. Il 29 gennaio sarà la volta dei volumi di Giovanni Cecini Ebrei non più italiani e fascisti e Le leggi razziali e il Valor militare, Nuova Cultura Editore. Il 30 gennaio, a Todi, l’appuntamento con il “Giorno della Memoria”, con l’incontro “Antisemitismo tra storia e attualità”.

L’attività pubblica del 2020 si aprirà il 15 gennaio con la presentazione del volume che raccoglie il diario inedito di Luigi Federzoni, curato da Erminia Ciccozzi per Pontecorboli Editore. Il 29 gennaio sarà la volta dei volumi di Giovanni Cecini Ebrei non più italiani e fascisti e Le leggi razziali e il Valor militare, Nuova Cultura Editore. Il 30 gennaio, a Todi, l’appuntamento con il “Giorno della Memoria”, con l’incontro “Antisemitismo tra storia e attualità”.

Presentato in Fondazione il terzo volume degli “Scritti giornalistici” di Renzo De Felice

Mercoledì 18 dicembre 2019, dalle ore 17.30, nella sede della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (Piazza delle Muse, 25), si è tenuta la presentazione del terzo volume degli Scritti giornalistici di Renzo De Felice, intitolato «Facciamo storia, non moralismo» (Luni, Milano 2019), curato da Giuseppe Parlato e Giuliana Podda, con prefazione di Gianni Scipione Rossi.

Mercoledì 18 dicembre 2019, dalle ore 17.30, nella sede della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (Piazza delle Muse, 25), si è tenuta la presentazione del terzo volume degli Scritti giornalistici di Renzo De Felice, intitolato «Facciamo storia, non moralismo» (Luni, Milano 2019), curato da Giuseppe Parlato e Giuliana Podda, con prefazione di Gianni Scipione Rossi.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Giuseppe Parlato, Presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e ordinario di Storia contemporanea nella Unint di Roma, che ha introdotto non solo il contenuto dei volumi degli Scritti giornalistici, ma anche le future attività della Fondazione inerenti all’opera dello storico reatino: si prevede infatti, oltre alla pubblicazione del carteggio Bottai-Spirito, l’uscita per il 2020 di un volume contenente le principali prefazioni scritte da De Felice nel corso della sua lunga carriera. Dopo l’introduzione, Parlato ha messo in evidenza i principali elementi di interesse del terzo volume degli Scritti, evidenziando la lungimirante lettura della contemporaneità – negli altri volumi è «più storico e politico» –, la centralità delle lettura storiografiche, emerse ad esempio nelle discussioni con Bobbio, e non ultimo il modo in cui gli Scritti giornalistici abbiano contribuito a mettere a nudo la più nota “vulgata” sul suo Maestro: quella di essere rimasto «prigioniero» della destra e del Mussolini.

L’intervento di Giuliana Podda, co-curatrice del volume, è servito per fornire ai futuri lettori e agli ascoltatori presenti le note metodologiche in merito alla costruzione del lavoro. Dalla fase di raccolta – svolta partendo dalla bibliografia di Fiorenza Fiorentino e dalla ricerca d’archivio – a quella di selezione e annotazione, i passaggi delineati racchiudono il senso della “fatica” di un percorso pensato e iniziato nel 2013.

L’intervento di Giuliana Podda, co-curatrice del volume, è servito per fornire ai futuri lettori e agli ascoltatori presenti le note metodologiche in merito alla costruzione del lavoro. Dalla fase di raccolta – svolta partendo dalla bibliografia di Fiorenza Fiorentino e dalla ricerca d’archivio – a quella di selezione e annotazione, i passaggi delineati racchiudono il senso della “fatica” di un percorso pensato e iniziato nel 2013.

Nella sua relazione, Luciano Zani, ordinario di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma e allievo come Parlato di De Felice, ha toccato con sensibilità e ironia molti punti fondamentali. Iniziando dal condividere il contenuto e il “distacco” della Prefazione di Rossi, Zani ha rimarcato sia la caratura scientifica di De Felice, sia l’aspetto umano del suo essere storico. In primo luogo, a colpire Zani è stata la percezione postuma dell’impressionante mole di scritti pubblicati da De Felice e il diverso approccio stilistico, più agile rispetto ai libri; in secondo, la «lezione di metodo» e il ruolo di interprete della cultura contemporanea, da un lato, come animatore di dibattiti e di ricerche – l’esempio citato è quello degli “Annali” della Fondazione –, dall’altro, come osservatore attento, scrupoloso, dubbioso e al contempo disilluso del presente. L’uomo De Felice ha così concluso Zani non era un Nero Wolfe scontroso e burbero: si apriva nell’ascolto, soprattutto delle forti critiche e delle molte contestazioni ricevute, nelle amicizie – è stato ricordato il profondo legame con Romeo – e nel confronto libero con allievi e colleghi.

Al dibattito conclusivo hanno preso parte anche il prefatore e vicepresidente della Fondazione Gianni Scipione Rossi, che ha ancora una volta richiamato l’attenzione sul lascito defeliciano, il giornalista e saggista Pasquale Chessa, intervenuto per i rapporti personali avuti con De Felice nel tempo, e il responsabile dei corsi di formazione della Fondazione Rodolfo Sideri, con un quesito un’osservazione sul ruolo della costruzione dell’identità nazionale nella storiografia defeliciana e sulla questione, annosa, del De Felice “storico militante”.

Al dibattito conclusivo hanno preso parte anche il prefatore e vicepresidente della Fondazione Gianni Scipione Rossi, che ha ancora una volta richiamato l’attenzione sul lascito defeliciano, il giornalista e saggista Pasquale Chessa, intervenuto per i rapporti personali avuti con De Felice nel tempo, e il responsabile dei corsi di formazione della Fondazione Rodolfo Sideri, con un quesito un’osservazione sul ruolo della costruzione dell’identità nazionale nella storiografia defeliciana e sulla questione, annosa, del De Felice “storico militante”.

Numeroso il pubblico presente in sala, composto di estimatori e studiosi, tra cui Brunello Mantelli, professore di Storia delle relazioni internazionali all’Università della Calabria.

Gli Annali della Fondazione: una storia. 4/1992

Nota introduttiva

L’iniziativa si propone di ricostruire, tramite schede sintetiche e seguendo il criterio cronologico, il contenuto dei fascicoli degli “Annali della Fondazione Ugo Spirito” pubblicati nel decennio compreso tra il 1989 e il 1999.

Il significato di questo percorso è celato dietro ai molti, importanti studiosi coinvolti e ai tanti titoli pubblicati, formule sintetiche e poco significanti quando isolate, ma che permettono invece nell’insieme di avere una visione prospettica sulla direzione seguita nell’arco temporale considerato, ricco di stimoli e corrispondente alla chiusura, non solo fattuale, di un secolo.

Il quarto fascicolo degli “Annali”. Il 1992

Il 1992 è un anno di passaggio sia per l’Italia, che con la fine della cosiddetta Prima Repubblica si avviava a vivere una stagione di profonda incertezza, sia per la Fondazione. La nuova presidenza di Renzo De Felice produrrà infatti un deciso cambiamento di rotta sul piano culturale e un ampliamento notevole delle prospettive scientifiche. Il fascicolo degli “Annali” in esame ne è una prima, importante dimostrazione.

Per il 1992, come indicato già nella Presentazione iniziale, il volume presenta «rispetto ai tre precedenti, alcune differenze sostanziali» (p. 9); la ragione principale è legata alla scelta di pubblicare integralmente gli Atti del Convegno “L’attualità di Ugo Spirito a cinquant’anni da La vita come arte” che, di conseguenza, ha implicato l’elisione delle sezioni Inediti e Ricerche. Risultano presenti invece le Note, le Recensioni – alle quali viene riservato un ampio spazio all’interno del fascicolo – e le consuete comunicazioni relative alle Iniziative della Fondazione.

Il cuore degli “Annali” 1992 è dunque costituito dai già richiamati Atti del Convegno su Spirito, i cui lavori si sono svolti a Napoli, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il 1° e il 2 ottobre 1992. La sezione si compone di ben quattordici contributi e fornisce una lettura interpretativa, si potrebbe dire, olistica sulla Vita come arte di Ugo Spirito, in continuità con l’opera – più generica e ad ampio spettro – di aggiornamento e approfondimento avviata dagli studi presentati al Convegno internazionale del 1987 (organizzato dalla Fondazione e dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, cfr. Gli Annali della Fondazione: una storia. 1/1989) sul filosofo aretino.

Dopo l’Introduzione, affidata ad Aldo Trione, seguono in ordine gli interventi di Armando Rigobello (Il trascendentale estetico tra arte e vita), Vittorio Stella (L’antinomia romantica ne “La vita come Arte”), Antimo Negri (Ugo Spirito: “Il corpo è tutta la nostra vita, tutta la nostra vita come arte”), Maria Lizzio (Rileggendo “La vita come arte”), Hervé A. Cavallera (La dissoluzione nell’arte e l’unificazione pedagogica. Lo emergere del postmoderno in Ugo Spirito), Antonio Russo (Ugo Spirito: da “La vita come ricerca” a “La vita come arte”), Clementina Gily Reda (La prima forma dell’onnicentrismo spiritiano: “La vita come arte”), Vittorio Mathieu (Lo stato etico di Ugo Spirito), Maria Luisa Cicalese (Il pensiero politico di Ugo Spirito negli anni Cinquanta: rivoluzione con cautela?), Gaetano Rasi (Etica, economia e mercato in Spirito e Polanyi), Massimo Finoia (Ugo Spirito e la scienza economica), Vincenzo Terenzio (Ugo Spirito e l’odierna coscienza filosofica), e Renato Testa (Ugo Spirito e la fine della metafisica).

All’ampia sezione dedicata agli Atti seguono le Note, per questo fascicolo con due contributi firmati da Pietro de Vitiis, L’attualismo e il superamento della metafisica del soggetto, e Giuseppe Parlato, Tra identità sindacale e ruolo politico: note e appunti in margine ad un recente volume sul movimento sindacale italiano (si trattava degli Atti di Convegno Operai e contadini tra bisogni e ideali. Il movimento sindacale in Italia dall’età liberale all’Europa unita, in «Incontri Meridionali», 1-2, Messina 1992).

Come anticipato in apertura, al fine di dimostrare «un’attenzione più puntuale – qualitativamente e quantitativamente – al dibattito culturale, sia nel campo filosofico, che in quelli storico ed economico» (p. 9), le Recensioni rappresentano, con gli Atti di Spirito, il fulcro principale del fascicolo 1992. Risulta evidente dallo scorrere delle eterogenee pagine, soprattutto per la maggiore presenza rispetto agli anni precedenti di titoli legati alla Storia contemporanea, la nuova impronta defeliciana.

Hervé A. Cavallera si è occupato di Antimo Negri, L’inquietudine del divenire. Giovanni Gentile (Le Lettere, Firenze 1992); Andrea Paris di Augusto Del Noce, Da Cartesio a Rosmini. Scritti vari, anche inediti, di filosofia e storia della filosofia (a cura di F. Mercadante e B. Casadei, Giuffrè, Milano 1992); Giovanni Dessì di Norberto Bobbio, Profilo ideologico del Novecento italiano (Garzanti, Milano 1992); Tommaso Dell’Era di Ernst Nolte, Dopo il comunismo. Contributi all’interpretazione della storia del XX secolo (Sansoni, Firenze 1992); Alessandra Tarquini di Giovanni Gentile, La mia religione e altri scritti (a cura di Hervé A. Cavallera, Le Lettere, Firenze 1992); Gisella Longo di Intellettuali e cultura antidemocratica tra le due guerre mondiali (in «Storia contemporanea», a. XXII, n. 6, dic. 1991, pp. 961-1198); Roberto Chierichini sia di Gilles Deleuze, Nietzsche e la filosofia (Feltrinelli, Milano 1992) che di Francesco Saverio Chesi, Gentile e Heidegger. Al di là del pensiero (Egea, Milano 1992); Pietro Neglie di Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia. Dal 1943 al crollo del comunismo (Laterza, Roma-Bari 1992) e di Andrea Ciampani, Lo statuto del sindacato nuovo (1944-1951) (Edizioni Lavoro, Roma 1991); Ornella Cilona di Mauro Canali, Cesare Rossi: da rivoluzionario a eminenza grigia del fascismo (il Mulino, Bologna 1991); Costantino Rossi di Walter Laqueur, L’Europa del nostro tempo. Una storia (Rizzoli, Milano 1992); e Paolo Tamassia di Figure dell’erranza. Immaginario del percorso nel romanzo francese contemporaneo (a cura di Gianfranco Rubino, Bulzoni, Roma 1991).

Come per le annate precedenti, la parte finale è occupata dalle Iniziative della Fondazione. La sezione si apre con i testi delle relazioni presentate in occasione della Presentazione degli “Annali” 1991, tenutasi il 3 dicembre 1992 a Roma, Residenza di Ripetta. All’incontro hanno partecipato Gaetano Calabrò, Renzo De Felice, Gaetano Rasi e Vincenzo Saba. Tra le relazioni è presente anche quella di Bruno Bottai, prevista in programma con tema la figura di Riccardo Del Giudice, ma non presentata quel giorno per l’assenza dell’Ambasciatore, in quel periodo segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Per le attività, è presente una notizia convegnistica e varie su Archivio e Biblioteca. La prima notizia è relativa al Convegno bergamasco sulla figura di Pietro Capoferri (10-11 ottobre 1992, Biblioteca civica “Angelo Mai”), corredata di ampia rivisitazione dei contenuti; le altre sono invece relative alla continua opera di catalogazione dei fondi e all’inserimento nel Sistema Bibliotecario Nazionale dell’ampio patrimonio posseduto, un’esigenza che si accompagnava non solo alla dimensione organizzativa, ma anche a un fondamentale passaggio oggi consolidato e routinario, ma nel ’92 embrionale ed eccezionale (tanto da farne una notizia): la transizione dai sistemi di archiviazione cartacei all’automazione digitale.