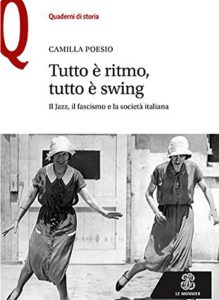

Camilla Poesio, Tutto è ritmo, tutto è swing. Il jazz, il fascismo e la società italiana, Le Monnier, Firenze 2018//

Forse un libro in cui si scrive di <aristocratici di sangue blu> (p. 54), senza cogliere la tautologia, non andrebbe letto. Invece si tratta di una interessante ricerca di storia sociale, sia pure appesantita dalla pretesa di farne anche una storia politica e dalla preoccupazione costante di ribadire il carattere liberticida della dittatura fascista. E anche questa è una tautologia. L’argomento è d’altra parte scivoloso. Com’è noto, Romano Mussolini, figlio minore di Benito, è stato un grande jazzista e il padre, nel marzo del 1937, non esitò a rivelare di non avere <alcuna antipatia contro il jazz; come ballabile, lo trovo divertente> (p. 99). Altrettanto noto è che orchestre jazz si formarono numerose all’interno dell’Opera Nazionale Dopolavoro.

Come trattare dunque la storia del jazz in Italia, dove approdò, come in Europa, dopo la Grande Guerra, grazie ai musicisti dei transatlantici? Si può, naturalmente, calcare la mano sulle sue denunciate caratteristiche “negroidi” e poi – mentre maturavano le leggi razziali – “ebraiche”. Si può ironizzare della italianizzazione in “giazzo”, che fa il paio con il cachet ribattezzato “cialdino” (ma i francesi non sarebbero d’accordo). Si può gridare allo scandalo e titolare una recensione del libro “Allarmi son jazzisti! ‘Musica negroide’: così il fascismo boicottò Armstrong e Cole Porter” [S.Cappelletto, “La Stampa”, 25/12/2018]. Si può anche minimizzare la circostanza – ma non lo fa l’autrice – che la spericolata stagione veneziana di Col Porter, del suo amante Boris Kochno e di sua moglie Linda, si chiuse nel 1927 quando <a seguito di un’irruzione della polizia a una delle innumerevoli feste, fu scoperto un “fiume” di cocaina e furono trovati una dozzina di giovani ragazzi seminudi o vestiti con abiti di Linda> (p. 57). Una questione di moralità pubblica, in sostanza, più che di musica, anche se il volume chiarisce in alcuni passaggi lo stretto legame tra il diffondersi del jazz e l’insorgere di preoccupazioni etiche tipiche di un paese profondamente impregnato di moralismo cattolico, quale era – salvo che in ambienti ristretti – l’Italia dei tempi. <Per alcuni aspetti – nota Poesio – il mondo cattolico fu più duro e più contrario al jazz del regime fascista> (p. 70). Famosa l’invettiva lanciata nel 1935 dai presuli del Triveneto, guidati dal viterbese patriarca di Venezia Pietro La Fontaine, contro i divertimenti moderni, l’uso dei costumi da bagno nelle spiagge, e naturalmente la musica sincopata. <Agli occhi della Chiesa ballare sui ritmi jazz spingeva a vestirsi secondo una moda succinta che portava a ammalarsi di malattie mortali oppure a dimagrire a tal punto da provocare infertilità mettendo a repentaglio l’istituzione del matrimonio> (p. 75). È noto che per gli stessi pregiudizi anche l’atletica leggera femminile (negli anni di Ondina Valla) fu contrastata dalla Chiesa.

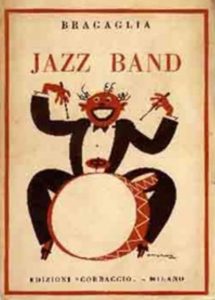

Contro il jazz e i suoi derivati, che si diffusero anche grazie all’Eiar, scattò poi la molla protezionistica dei musicisti, che peraltro aiutò la nascita di un jazz italiano. Forse, dopo aver criticato il palese razzismo che trasuda dal saggio Jazz Band di Anton Giulio Bragaglia (1929), Poesio avrebbe potuto approfondire il tema dello scontro da tempo in atto nel mondo musicale italiano tra modernisti e tradizionalisti. Nel 1917 Marinetti aveva chiarito nel manifesto La danza futurista che <noi […] preferiamo Loïe-Fuller [la ballerina e attrice statunitense Marie Louise Fuller, 1862-1928] e il cake-walk dei negri>. Si sa che il pro-jazz Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero, fondarono con Gabriele d’Annunzio la “Corporazione delle nuove musiche”, animando un vivacissimo – a volte violento – dibattito culturale, a prescindere da questioni di ordine politico e dal razzismo. Forse non per caso 18 gennaio 1937 Alice de Fonseca scrive alla pianista, convivente e amante del Vate, Luisa Baccara: <Ti accludo questo avviso sui Kentucky Singers. Cesco ne organizza il giro in Italia, se dovessero interessare al Comandante dammene notizia che potrebbero cantare per Lui alla fine di febbraio. Sono pare degli artisti eccezionali> [cit. in G. S. Rossi, Storia di Alice, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, p. 74]. “Les 5 Kentucky Singers” sono presentati dal volantino pubblicitario francese inviato al Vittoriale come “Les extraordinaires chanteursnègres”, grandi interpreti di “negro spirituals” e “vocal jazz”.Alice de Fonseca è stata un’amante di Mussolini e lo seguì nella Rsi con il marito Francesco “Cesco” Pallottelli, noto impresario musicale.

Nonostante Bragaglia lo considerasse <musica ammattita e gambe storte>, frutto di una miscela di <snobismo anglosassone>, <americanismo> e <diavolerie dei negri>, il jazz non fu mai proibito, ma in qualche modo “italianizzato” rivedendo i testi e addolcendo i ritmi, nel contesto della crescente campagna contro l’esterofilia. Nel “Radiocorriere” del novembre 1941 si chiariva che la musica sincopata italiana aveva acquistato <il diritto di cittadinanza> e <non si può pensare di sopprimerla> (cit. p. 87).In fondo, lo stesso Bragaglia, dopo aver pubblicato Jazz Band, aveva messo in scena L’opera da tre soldi di Bertold Brecht e Kurt Weill con il titolo italianizzato La veglia dei lestofanti, presentandola come “Commedia jazz”. [cfr. L. Ianniello, Futurismo e Jazz. Occasione mancata o rapporto impossibile?, Tesi di diploma, Conservatorio di Musica di Frosinone, 2010, pp. 60-61].

Una vicenda complessa, dunque, quella trattata dal volume. Un intreccio non sempre ben illustrato – nonostante l’ampiezza delle fonti utilizzate – tra cultura, politica, musica, religione, spirito dei tempi. Un intreccio che risulta in verità più chiaro dal volume di Anna Harwell Celenza: Jazz all’italiana. Da New Orleans all’Italia fascista e a Sinatra, Carocci, Roma 2018. (G.S.R.)

da “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, n.1, 2019, nuova serie, a. XXXI